FREEMASONRY

Blue Lodge, Scottish Rite & York Rite in Japan

| ホーム |

まあほとんどの方が見られたと思うのですが、なかなかこのブログとも連動しているようでなかなか難しかったですね。

どうも私も見ていて連動していて大変だなあと思っていたのですが、ちょうどTR-3Bだかのところの後辺りから全然記憶が無く、寝てしまったのかわかりませんが、録画を置いてあるサイトで再確認して内容を確認して理解しました。

まあ以前にAll Seeing Eyeのところでモーゼの神との対話の翻訳を書いたと思うのですが、電磁波や電波での記憶操作や精神への働き掛けはともかく、強力な催眠術や洗脳技術などはどの時代にも変わらず太古より存在しており、そういうもののモチーフであると理解するのが良いのではないでしょうか。

さてまああれだけ明確にブログの反響的なものとあるとコメントしないわけにはいかないと思うので気になるところをロンドンオリンピックの回の形式で触れていきます。

まずオーストリアという事でしたが、前回が確かテキサスグランドロッジのフリーメイスンリー博物館であったかと記憶していますが、それがいわゆるワシントンのHouse of the Templeと対応するのかもしれませんが、オーストリアと言えばハプスブルク帝国という事で、薔薇の象徴の回で少し触れましたが、薔薇と言えばイギリスの貴族の象徴が有名でありますが、対抗してかオーストリアやフランスでもその後盛んに栽培されたという歴史があり、フランス革命やその後のドイツの啓蒙活動でも英国の存在が常にあり、まあ対応するものとしてイングランドグランドロッジという事になるのかと思います。まあなんというかフリーメイスンリーというシステムの中でのグランドロッジ間やロッジ間での友愛を維持した上での結束を固めあう競い合いというものが現れているものかと思います。こういう結束を固めて競い合うという象徴が左官屋さんで良く使う「鏝」の象徴というものとなります。

さてではやりすぎコージーの本編の内容について触れていきます。中国のサーバーで見られるサイトがありましたのでリンクしておきます。

今回は直接フリーメイスンリーの会員が出ていませんでしたがそれもまた色々あるのかと思いますが、フクロウの象徴についてイルミナティと関連して触れていましたが、これははっきり言うと良くわかりません。

イルミナティ自体はウィキペディアにもあるとおり会員のほとんどがフリーメイスンであった組織であるようで、その理念や設立の時期などからも恐らくフリーメイスンリー内の多段階位団体であるスコティッシュライトの活動に引き継がれているものと考えられるのでしょうか。フクロウの象徴については恵比寿ガーデンプレイスの回で触れましたが、知恵の象徴として古くから好まれているシンボルで、英語綴りのowlとfreemasonなどで検索すると陰謀論のページにたくさんあたり、あまりフリーメイスンリーとの直接的な関わりはネット検索では出てきませんが、確か関連する友愛団体のシンボルであったり(Order of Owlsというようで、phoenixmasonryにありました。)、イングランドグランドロッジの略称であるUGLEが北欧の言葉でフクロウを意味する単語であったりと、関連はあるようです。

ワシントンD.C.の議会の周りの形や、新宿のモード学園のビル、六本木ヒルズの形、国会議事堂を上から見た形など関連があるのかもしれませんが、直接イルミナティのシンボルであるというのは知りません。恐らく関連があるのかと思いますが、いずれにしてもいずれもそれぞれ別個のシンボルとしてほぼこのブログで取り上げてきたものの関連かと思いますので、前述の鏝ではないですが、様々な絡みかと思います。

ユダヤ教の象徴としての13という数字でしたがこれも良くわかりません。まあこの辺は諸説あるという事にして、いずれにしても11という数字の象徴について触れた内容と関連しているものかと思いますので、それぞれお見知りおき下さい。テレビとネットのメディアとしての効果の比較など様々な内容が絡むものかと思われます。14がイルミナティの象徴との事でしたが、ネットで調べたところ、ボカシがかかっていた美術館はウィーンの分離派会館という主にグスタフ・クリムトの作品をおいた美術館のようです。クリムトがフリーメイスンかどうかはわかりませんが、このブログでも多くの芸術家について触れてきたのでその関連もあるのかと思います。ツタンカーメン展じゃないですが、旅行の勧めもあるのかと思われます。14についてはスコティッシュライトで考えると14階級の象徴がYODというYHWHの頭文字のヘブライ語を入れた指輪であり、その関連かもしれません。13についてはやはり13日の金曜日でキリストが磔にされた日であり、一方ではアメリカ独立13州の数字でもあり、このブログのヘッダーにも使いましたが、13階段のピラミッドはドル札で有名でありそれもかぶるようです。前者のそういうキリスト教にとっての反キリストという意味でのユダヤ教というシンボルの意味なのではないかと思われました。独立13州でユダヤ教というのはドル札の象徴を介した陰謀論的変換であり、なかなか陰謀論の罠に引っ掛けようというところのようでもあります。またフクロウがヒエログリフの一つであり、Mの文字の元になったという事でしたが、それらとのシンボリズムとの関連はこれまであまり意識していません。3Mなどもその関連かもしれませんが、このブログのこれまでの文字のシンボリズムを補完する意味での内容であったのかもしれません。フリーメイスンリー全体で見るとMのシンボリズムはそれほど重要ではなさそうです。そもそもフクロウはエジプトのシンボリズムというよりも北欧を中心とした森の文化のようです。

これらの写真を無断で転載した元のブログ(非常に申し訳ありません。問題あれば連絡ください。)を見ると、ブルックナーやブラームス、モーツァルト、ヨハンシュトラウス2世、シューベルト、ベートーヴェン、ゲーテなど皆フリーメイスンかその関連ですので、恐らく町じゅうフリーメイスンリー関連の町なのだと思います。いずれ私も訪問したいものかと思います。

分離派会館がイルミナティと関係あるのかはわかりませんが、フリーメイスンリーとは関係ありそうですし、スコティッシュライトと関係しているのではないかと推測されます。

後はニコラ・テスラの話でしたが、この方がフリーメイスンであるかどうかは知りません。ただ言われていたように多くの技術が様々な技術として応用されていたことは確かだと思いますし、11の関連のところで挙げた1.17の阪神大震災や3.11の東北大震災などやまた本日9.1は関東大震災の日ですが、それら地震大国日本の大災害である地震とも関連のある技術と関わっている事もあるようです。いずれにしても現代科学の深奥は過去の時代における魔術や神秘のようにいつの時代においても変わらぬ一般の人間において想像もできないほどのものがある事は変わらないようで、それらがまた情報技術としてもこのようにインターネットやテレビメディアとの様々な競演があり続けるという事なのかと思われます。

さてさてまあ結論としては誰がこの番組のネタを出しているのかは知りませんが、ライオンズかロータリークラブの関係者かメイスンがいるのかもしれませんが、前回まではロッジを見せていたので、今回はそれが無く、教会など見せていたのでちょっと毎回関係者は違うのかもしれません。いずれにしてもまあそういう話もあって、世界にはいくらでもそういう都市があり、ヨーロッパはそういう都市が数多くあり、それぞれの都市や地域で複雑な歴史があり、フリーメイスンリーが関係している事も関係していない事もあるという、まあなんだかよくわかりませんが、色々テレビ放送が絡むとすぐお金の話が絡んできますので、ややこしい話のものだという事で、このブログもまああまりやり過ぎてはいけないという事でオチがつくものかと思います。

どうも私も見ていて連動していて大変だなあと思っていたのですが、ちょうどTR-3Bだかのところの後辺りから全然記憶が無く、寝てしまったのかわかりませんが、録画を置いてあるサイトで再確認して内容を確認して理解しました。

まあ以前にAll Seeing Eyeのところでモーゼの神との対話の翻訳を書いたと思うのですが、電磁波や電波での記憶操作や精神への働き掛けはともかく、強力な催眠術や洗脳技術などはどの時代にも変わらず太古より存在しており、そういうもののモチーフであると理解するのが良いのではないでしょうか。

さてまああれだけ明確にブログの反響的なものとあるとコメントしないわけにはいかないと思うので気になるところをロンドンオリンピックの回の形式で触れていきます。

まずオーストリアという事でしたが、前回が確かテキサスグランドロッジのフリーメイスンリー博物館であったかと記憶していますが、それがいわゆるワシントンのHouse of the Templeと対応するのかもしれませんが、オーストリアと言えばハプスブルク帝国という事で、薔薇の象徴の回で少し触れましたが、薔薇と言えばイギリスの貴族の象徴が有名でありますが、対抗してかオーストリアやフランスでもその後盛んに栽培されたという歴史があり、フランス革命やその後のドイツの啓蒙活動でも英国の存在が常にあり、まあ対応するものとしてイングランドグランドロッジという事になるのかと思います。まあなんというかフリーメイスンリーというシステムの中でのグランドロッジ間やロッジ間での友愛を維持した上での結束を固めあう競い合いというものが現れているものかと思います。こういう結束を固めて競い合うという象徴が左官屋さんで良く使う「鏝」の象徴というものとなります。

さてではやりすぎコージーの本編の内容について触れていきます。中国のサーバーで見られるサイトがありましたのでリンクしておきます。

今回は直接フリーメイスンリーの会員が出ていませんでしたがそれもまた色々あるのかと思いますが、フクロウの象徴についてイルミナティと関連して触れていましたが、これははっきり言うと良くわかりません。

イルミナティ自体はウィキペディアにもあるとおり会員のほとんどがフリーメイスンであった組織であるようで、その理念や設立の時期などからも恐らくフリーメイスンリー内の多段階位団体であるスコティッシュライトの活動に引き継がれているものと考えられるのでしょうか。フクロウの象徴については恵比寿ガーデンプレイスの回で触れましたが、知恵の象徴として古くから好まれているシンボルで、英語綴りのowlとfreemasonなどで検索すると陰謀論のページにたくさんあたり、あまりフリーメイスンリーとの直接的な関わりはネット検索では出てきませんが、確か関連する友愛団体のシンボルであったり(Order of Owlsというようで、phoenixmasonryにありました。)、イングランドグランドロッジの略称であるUGLEが北欧の言葉でフクロウを意味する単語であったりと、関連はあるようです。

ワシントンD.C.の議会の周りの形や、新宿のモード学園のビル、六本木ヒルズの形、国会議事堂を上から見た形など関連があるのかもしれませんが、直接イルミナティのシンボルであるというのは知りません。恐らく関連があるのかと思いますが、いずれにしてもいずれもそれぞれ別個のシンボルとしてほぼこのブログで取り上げてきたものの関連かと思いますので、前述の鏝ではないですが、様々な絡みかと思います。

ユダヤ教の象徴としての13という数字でしたがこれも良くわかりません。まあこの辺は諸説あるという事にして、いずれにしても11という数字の象徴について触れた内容と関連しているものかと思いますので、それぞれお見知りおき下さい。テレビとネットのメディアとしての効果の比較など様々な内容が絡むものかと思われます。14がイルミナティの象徴との事でしたが、ネットで調べたところ、ボカシがかかっていた美術館はウィーンの分離派会館という主にグスタフ・クリムトの作品をおいた美術館のようです。クリムトがフリーメイスンかどうかはわかりませんが、このブログでも多くの芸術家について触れてきたのでその関連もあるのかと思います。ツタンカーメン展じゃないですが、旅行の勧めもあるのかと思われます。14についてはスコティッシュライトで考えると14階級の象徴がYODというYHWHの頭文字のヘブライ語を入れた指輪であり、その関連かもしれません。13についてはやはり13日の金曜日でキリストが磔にされた日であり、一方ではアメリカ独立13州の数字でもあり、このブログのヘッダーにも使いましたが、13階段のピラミッドはドル札で有名でありそれもかぶるようです。前者のそういうキリスト教にとっての反キリストという意味でのユダヤ教というシンボルの意味なのではないかと思われました。独立13州でユダヤ教というのはドル札の象徴を介した陰謀論的変換であり、なかなか陰謀論の罠に引っ掛けようというところのようでもあります。またフクロウがヒエログリフの一つであり、Mの文字の元になったという事でしたが、それらとのシンボリズムとの関連はこれまであまり意識していません。3Mなどもその関連かもしれませんが、このブログのこれまでの文字のシンボリズムを補完する意味での内容であったのかもしれません。フリーメイスンリー全体で見るとMのシンボリズムはそれほど重要ではなさそうです。そもそもフクロウはエジプトのシンボリズムというよりも北欧を中心とした森の文化のようです。

これらの写真を無断で転載した元のブログ(非常に申し訳ありません。問題あれば連絡ください。)を見ると、ブルックナーやブラームス、モーツァルト、ヨハンシュトラウス2世、シューベルト、ベートーヴェン、ゲーテなど皆フリーメイスンかその関連ですので、恐らく町じゅうフリーメイスンリー関連の町なのだと思います。いずれ私も訪問したいものかと思います。

分離派会館がイルミナティと関係あるのかはわかりませんが、フリーメイスンリーとは関係ありそうですし、スコティッシュライトと関係しているのではないかと推測されます。

後はニコラ・テスラの話でしたが、この方がフリーメイスンであるかどうかは知りません。ただ言われていたように多くの技術が様々な技術として応用されていたことは確かだと思いますし、11の関連のところで挙げた1.17の阪神大震災や3.11の東北大震災などやまた本日9.1は関東大震災の日ですが、それら地震大国日本の大災害である地震とも関連のある技術と関わっている事もあるようです。いずれにしても現代科学の深奥は過去の時代における魔術や神秘のようにいつの時代においても変わらぬ一般の人間において想像もできないほどのものがある事は変わらないようで、それらがまた情報技術としてもこのようにインターネットやテレビメディアとの様々な競演があり続けるという事なのかと思われます。

さてさてまあ結論としては誰がこの番組のネタを出しているのかは知りませんが、ライオンズかロータリークラブの関係者かメイスンがいるのかもしれませんが、前回まではロッジを見せていたので、今回はそれが無く、教会など見せていたのでちょっと毎回関係者は違うのかもしれません。いずれにしてもまあそういう話もあって、世界にはいくらでもそういう都市があり、ヨーロッパはそういう都市が数多くあり、それぞれの都市や地域で複雑な歴史があり、フリーメイスンリーが関係している事も関係していない事もあるという、まあなんだかよくわかりませんが、色々テレビ放送が絡むとすぐお金の話が絡んできますので、ややこしい話のものだという事で、このブログもまああまりやり過ぎてはいけないという事でオチがつくものかと思います。

まあちょっとテレビ番組と連動したなんて事もあり(ロンドンオリンピック前に広告代理店のフリーメイスンと会ったりしたんですね。)、調子に乗ってまた連動しそうな企画に触れてみようかと思います。

こういうのもステルスマーケティングやタイアップとかいって色々問題をはらんでいることはあるんでしょうが、まあいずれにしてもフリーメイスンリー色が濃いものであれば商売云々は抜きにして良い事である事は間違いないわけで、明らかにそういう内容の映画ってのもまあそれほど常に多いわけではないですから、そういう内容もこのブログではいいのではないでしょうか。

そういうわけで以前に市章のシンボリズムのピラミッドの項目のところで触れたフランス映画「ピラミッド5000年の嘘」についてです。Gyaoで有料動画であるようですが、私は相変わらずケーブルテレビのオンデマンドで観ました。ブラザーフーバーについての「エドガー」も観ているのでそのうち忘れないうちに書くつもりです。

前評判を確かめようと以前にプロモーションの動画を見たことがあったのですが、その際にはレイラインではないですが、赤道から30°ずれたラインに巨石文明が連なっているなどがあり、これはちょっと酷いなと思って映画館では見ませんでした。オンデマンドで安くやっていたので、生命の木の映画も見ていたので、ついでにみた感じですが、プロモーションで感じたものよりだいぶフリーメイスンリーに近いまじめな感じで、まあエジプト学の本家というフランス大東社のものという感じでしょうが、ポイントポイントに様々な真実っぽい小ネタがはさんであり、全体としては大まかな嘘みたいな感じですが、いかにもフランス革命とそれに続くヨーロッパの戦乱の歴史を乗り越えたフランス大東社と映画発祥の地のフランスのプライドと諧謔が交差するような、本気か嘘かわからなくしたそれが映画だというような変な映画でした。まあハリウッドに慣れてしまった日本人にはそう感じるのだと思いますが、恐らく彼らにしたらこう言うのが本当の映画だという感じなのでしょう。

まあやたら前置きが長くなりますが、それなりに力を入れた映画であると観終わってそう思ったからだと思います。

あらすじをここに載せるのが問題なわけですが、要約するとポイントはクフ王のピラミッドに全て焦点があっていて、その設計にπと黄金律φが存在していて、それらが結局ピラミッドの美しさとその存在の意味であるということのようです。エジプト文明が5000年前の時点で円周率πの存在を知っていて、それに基づいてピラミッドや石像が作られているという事。またφの存在がピラミッドの美しさの基準であって、それは現在まで連なるフリーメイスンリーの美とも繋がる事。つまり今日の文明の基礎となるような幾何学や宗教の根本がこのエジプトのピラミッド、特にクフ王のピラミッド一つに認められるという事。光速の話とメートルの話は偶然か単なる近似ではないかと思いましたが、それもかなりφやπの話から演繹するとありうるのかもしれないという話なのではないかと思いました。

つまり人間は人間として理性を獲得した瞬間から現代に繋がる科学や認識の能力を獲得していて、現代文明というのは単にそれらの知識や文章の積み重ねでしかないという、まああらためて表記するとそりゃそうだという当たり前のことになるのかと思いますが、それがあらためて最古の遺跡という形で現出しているのがピラミッドであり、巨石文明であるという事なのだと思います。

つまりまあアフリカで野生動物の狩りをしていた時代の人間をもし仮に現代に連れてきたとしても十分適応して、現代人として仕事をするようになれるという人間のキャパシティーは変わらない、それほど変化していないという事なのだと思います。その中で古代人の仕事というのはもちろん現代とは圧倒的に異なるわけですが、本質的には等しいかむしろ手抜きが無く集中しているために現代人よりも完成度が高い面もあるという事で、巨石文明というのはそういう点で良く鑑みるに十分値するものであるというものなのだと思いました。内容的にはツタンカーメン展と同じなのですが、プレゼンテーションの仕方と、個人による語りかけという部分でやはりフランス大東社の蓄積というものが優れているかなという内容であったかと思いました。

円周率πについては恐らくギリシア文明時代にはもうわかっていたと思うのでまあ古王国時代には恐らく当時の最大最新の国家秘密であったという事はあったのかと思います。また黄金比φについても恐らく同じころに発見されていて、現代でもベストセラーになっているアップル社の製品に多用されているなど実用的な面が多いようです。

まあまとめちゃうと珍しく観たフランス映画の言いたいことは恋愛とか結婚とかそういうのではなく、実は数学は非常に大事だよというまじめな内容であったという事でしょうか。

こういうのもステルスマーケティングやタイアップとかいって色々問題をはらんでいることはあるんでしょうが、まあいずれにしてもフリーメイスンリー色が濃いものであれば商売云々は抜きにして良い事である事は間違いないわけで、明らかにそういう内容の映画ってのもまあそれほど常に多いわけではないですから、そういう内容もこのブログではいいのではないでしょうか。

そういうわけで以前に市章のシンボリズムのピラミッドの項目のところで触れたフランス映画「ピラミッド5000年の嘘」についてです。Gyaoで有料動画であるようですが、私は相変わらずケーブルテレビのオンデマンドで観ました。ブラザーフーバーについての「エドガー」も観ているのでそのうち忘れないうちに書くつもりです。

前評判を確かめようと以前にプロモーションの動画を見たことがあったのですが、その際にはレイラインではないですが、赤道から30°ずれたラインに巨石文明が連なっているなどがあり、これはちょっと酷いなと思って映画館では見ませんでした。オンデマンドで安くやっていたので、生命の木の映画も見ていたので、ついでにみた感じですが、プロモーションで感じたものよりだいぶフリーメイスンリーに近いまじめな感じで、まあエジプト学の本家というフランス大東社のものという感じでしょうが、ポイントポイントに様々な真実っぽい小ネタがはさんであり、全体としては大まかな嘘みたいな感じですが、いかにもフランス革命とそれに続くヨーロッパの戦乱の歴史を乗り越えたフランス大東社と映画発祥の地のフランスのプライドと諧謔が交差するような、本気か嘘かわからなくしたそれが映画だというような変な映画でした。まあハリウッドに慣れてしまった日本人にはそう感じるのだと思いますが、恐らく彼らにしたらこう言うのが本当の映画だという感じなのでしょう。

まあやたら前置きが長くなりますが、それなりに力を入れた映画であると観終わってそう思ったからだと思います。

あらすじをここに載せるのが問題なわけですが、要約するとポイントはクフ王のピラミッドに全て焦点があっていて、その設計にπと黄金律φが存在していて、それらが結局ピラミッドの美しさとその存在の意味であるということのようです。エジプト文明が5000年前の時点で円周率πの存在を知っていて、それに基づいてピラミッドや石像が作られているという事。またφの存在がピラミッドの美しさの基準であって、それは現在まで連なるフリーメイスンリーの美とも繋がる事。つまり今日の文明の基礎となるような幾何学や宗教の根本がこのエジプトのピラミッド、特にクフ王のピラミッド一つに認められるという事。光速の話とメートルの話は偶然か単なる近似ではないかと思いましたが、それもかなりφやπの話から演繹するとありうるのかもしれないという話なのではないかと思いました。

つまり人間は人間として理性を獲得した瞬間から現代に繋がる科学や認識の能力を獲得していて、現代文明というのは単にそれらの知識や文章の積み重ねでしかないという、まああらためて表記するとそりゃそうだという当たり前のことになるのかと思いますが、それがあらためて最古の遺跡という形で現出しているのがピラミッドであり、巨石文明であるという事なのだと思います。

つまりまあアフリカで野生動物の狩りをしていた時代の人間をもし仮に現代に連れてきたとしても十分適応して、現代人として仕事をするようになれるという人間のキャパシティーは変わらない、それほど変化していないという事なのだと思います。その中で古代人の仕事というのはもちろん現代とは圧倒的に異なるわけですが、本質的には等しいかむしろ手抜きが無く集中しているために現代人よりも完成度が高い面もあるという事で、巨石文明というのはそういう点で良く鑑みるに十分値するものであるというものなのだと思いました。内容的にはツタンカーメン展と同じなのですが、プレゼンテーションの仕方と、個人による語りかけという部分でやはりフランス大東社の蓄積というものが優れているかなという内容であったかと思いました。

円周率πについては恐らくギリシア文明時代にはもうわかっていたと思うのでまあ古王国時代には恐らく当時の最大最新の国家秘密であったという事はあったのかと思います。また黄金比φについても恐らく同じころに発見されていて、現代でもベストセラーになっているアップル社の製品に多用されているなど実用的な面が多いようです。

まあまとめちゃうと珍しく観たフランス映画の言いたいことは恋愛とか結婚とかそういうのではなく、実は数学は非常に大事だよというまじめな内容であったという事でしょうか。

いやあ長かった市章シリーズですがあと二回で終了です。

丸に切れ込み型でアンク・タウ十字の形に近いもので、このパターンも非常に多いです。

アンクはツタンカーメン展でも良く認められましたが、一応ユダヤ教、キリスト教ではタウ十字を十字の原型ととらえているようで、アンクは非常にエジプトのヒエログラフや絵画で普遍的なシンボルですが、聖書の原典に認められるユダヤ教の呪術的なシンボルとしてタウ十字が尊重されるようです。そういう意味では市章シリーズではアンクの方が数も多く、形としてもアンク型に近くなったものが多いようですが、東京都や神戸市で認められるタウ十字型の方がフリーメイスンリーとしてシンボリズムとして正しいという事になるようです。もちろんユダヤ教、キリスト教の一神教をより優れた、洗練された宗教と考える前提に立ってという事になりますが、古代エジプトでは基本的に多神教で、主神や有力な神がいたとしても地域ごとに支持する神が違うような典型的な多神教社会であり、それが日本の地方や民主主義以前の地域社会として好まれる事があるようです。まあこういった日本の現状はそもそも現実として現在も日本が島国であり、諸外国との交流が欧米のように盛んとは言い難い状況が現在でも続いており、世界的には一神教社会がほぼ多数であり宗教的に多神教を無条件で是としてしまう状況は実際には世界の常識と比較すれば明らかに後進的という事になるのかと思われます。かといって戦前のように現人神を前提とした疑似一神教的社会もまた極めて時代錯誤で逆行的であり、多神教社会を一神教的社会との優劣で比較する事は止めにして、とりあえず世界の大多数は一神教的社会であり、かつ宇宙の偉大な創造者の存在を信じるという、宗教・信仰が生活において重要であるというまあ比較的単純で素朴な原点を大事にするという人間として大事だと思われる部分を重視する事が良いのではないかと思われます。

いずれにしても現代社会を鑑みるにおいて、世界の常識やフリーメイスンリーの常識といったところは非常に重要であり、それらを考える際にユダヤ教やキリスト教の知識というものはある程度重要になってくると思われますし、それらは日本の伝統宗教である神道や仏教、地縁や祖先信仰に基づく遍在的な郷土愛に基づく信念、信仰、依るべき所といったものを考える際に相対化したり、比較したり、また己を磨く材料となり、ひいてはそういった世界宗教との共通点や普遍性を導き出してさらなる高い視点や確かな信念を得ることにもつながる事かと思います。

毎回能書きが長くなるのはシンボルの方でほとんどインパクトが無いという事になるからという説明も回りくどいパターンですね。

阿南市

阿南市 安芸市

安芸市 伊勢原市

伊勢原市 伊万里市

伊万里市 宇土市

宇土市 羽咋市

羽咋市 桶川市

桶川市 加西市

加西市 寒河江市

寒河江市 魚津市

魚津市 京都市南区

京都市南区 君津市

君津市 高萩市

高萩市 坂戸市

坂戸市 三田市

三田市 糸満市

糸満市 滋賀県

滋賀県 泉大津市

泉大津市 大津市

大津市 大田区

大田区 朝霞市

朝霞市 武雄市

武雄市 枕崎市

枕崎市 陸前高田市

陸前高田市

全体的に見てアンクというべきか、タウ十字というべきか、むしろイクトゥスというべきかというまさにボンヤリした形ですが、やはり神戸の市章のタウ十字の形の影響が強いのかなと思われます。なんでそこまでしてアンクにしたいのかと思われるようなチョロっとした尻尾みたいなのが付いているのもありますし、見るからにイクトゥスのものもありますが、やはりAll Seeing Eyeの形が一番落ち着くようで、まあなかなか難しいというところですか。いじめ問題で注目を浴びた大津市の市章は一応五芒星の形が入っているようですが、やはり非対称の形であったので選ばなかったのだと思います。色々市章も悲喜こもごもなのですね。

市章シリーズは次回で最後で全国の市章 残り G丸に切れ込み型でどこにも分類されないものです。まあ微妙なものの残りですね。すでに挙げたものも混じっているかもしれません。気づいた時点で消していきますが、混じっていたらすみません。

丸に切れ込み型でアンク・タウ十字の形に近いもので、このパターンも非常に多いです。

アンクはツタンカーメン展でも良く認められましたが、一応ユダヤ教、キリスト教ではタウ十字を十字の原型ととらえているようで、アンクは非常にエジプトのヒエログラフや絵画で普遍的なシンボルですが、聖書の原典に認められるユダヤ教の呪術的なシンボルとしてタウ十字が尊重されるようです。そういう意味では市章シリーズではアンクの方が数も多く、形としてもアンク型に近くなったものが多いようですが、東京都や神戸市で認められるタウ十字型の方がフリーメイスンリーとしてシンボリズムとして正しいという事になるようです。もちろんユダヤ教、キリスト教の一神教をより優れた、洗練された宗教と考える前提に立ってという事になりますが、古代エジプトでは基本的に多神教で、主神や有力な神がいたとしても地域ごとに支持する神が違うような典型的な多神教社会であり、それが日本の地方や民主主義以前の地域社会として好まれる事があるようです。まあこういった日本の現状はそもそも現実として現在も日本が島国であり、諸外国との交流が欧米のように盛んとは言い難い状況が現在でも続いており、世界的には一神教社会がほぼ多数であり宗教的に多神教を無条件で是としてしまう状況は実際には世界の常識と比較すれば明らかに後進的という事になるのかと思われます。かといって戦前のように現人神を前提とした疑似一神教的社会もまた極めて時代錯誤で逆行的であり、多神教社会を一神教的社会との優劣で比較する事は止めにして、とりあえず世界の大多数は一神教的社会であり、かつ宇宙の偉大な創造者の存在を信じるという、宗教・信仰が生活において重要であるというまあ比較的単純で素朴な原点を大事にするという人間として大事だと思われる部分を重視する事が良いのではないかと思われます。

いずれにしても現代社会を鑑みるにおいて、世界の常識やフリーメイスンリーの常識といったところは非常に重要であり、それらを考える際にユダヤ教やキリスト教の知識というものはある程度重要になってくると思われますし、それらは日本の伝統宗教である神道や仏教、地縁や祖先信仰に基づく遍在的な郷土愛に基づく信念、信仰、依るべき所といったものを考える際に相対化したり、比較したり、また己を磨く材料となり、ひいてはそういった世界宗教との共通点や普遍性を導き出してさらなる高い視点や確かな信念を得ることにもつながる事かと思います。

毎回能書きが長くなるのはシンボルの方でほとんどインパクトが無いという事になるからという説明も回りくどいパターンですね。

阿南市

阿南市 安芸市

安芸市 伊万里市

伊万里市 宇土市

宇土市 羽咋市

羽咋市 桶川市

桶川市 加西市

加西市 寒河江市

寒河江市 魚津市

魚津市 京都市南区

京都市南区 高萩市

高萩市 坂戸市

坂戸市 三田市

三田市 糸満市

糸満市 滋賀県

滋賀県 泉大津市

泉大津市 大津市

大津市 大田区

大田区 朝霞市

朝霞市 武雄市

武雄市 枕崎市

枕崎市 陸前高田市

陸前高田市全体的に見てアンクというべきか、タウ十字というべきか、むしろイクトゥスというべきかというまさにボンヤリした形ですが、やはり神戸の市章のタウ十字の形の影響が強いのかなと思われます。なんでそこまでしてアンクにしたいのかと思われるようなチョロっとした尻尾みたいなのが付いているのもありますし、見るからにイクトゥスのものもありますが、やはりAll Seeing Eyeの形が一番落ち着くようで、まあなかなか難しいというところですか。いじめ問題で注目を浴びた大津市の市章は一応五芒星の形が入っているようですが、やはり非対称の形であったので選ばなかったのだと思います。色々市章も悲喜こもごもなのですね。

市章シリーズは次回で最後で全国の市章 残り G丸に切れ込み型でどこにも分類されないものです。まあ微妙なものの残りですね。すでに挙げたものも混じっているかもしれません。気づいた時点で消していきますが、混じっていたらすみません。

さて市章シリーズ最後を締めくくるのは丸に切れ込みでGに見えるもので、アンク・タウ十字やピラミッド、All Seeing Eyeとも分類されないものです。もろにGとも分類しましたが、そこにも入らなかったものです。

まあだから相当曖昧なわけですが、まあ曖昧なものが一番多数あるからシンボルが引き立つわけで、正規分布が成り立つからこそ真実が際立つわけです。まさにシンボリズムは数学であるというところを説明するために必要なものがこれらの曖昧なシンボルであり、逆に言うとシンボリズムというのは歴史と多数の集団の統計という背景を持ちつつ、一方ではある時点での生成と成り立ちという瞬間が伴っているという、まさに人間の知性の閃きを凝縮したものかと思われます。この辺りはカトリックとグノーシス主義との関係やユダヤ教の選民思想などとの関係も参考になるところでしょうか。

では最後の曖昧な市章を挙げていきます。

角田市

角田市 宜野湾市

宜野湾市 菊池市

菊池市 宮津市

宮津市 牛久市

牛久市 郡山市

郡山市 古賀市

古賀市 江戸川区

江戸川区 江田島市

江田島市 行橋市

行橋市 志布志市

志布志市 篠山市

篠山市 小金井市

小金井市 松原市

松原市 西予市

西予市 千代田区

千代田区 前原市

前原市 相模原市

相模原市 多賀城市

多賀城市 大竹市

大竹市 潮来市

潮来市 土浦市

土浦市 島根県

島根県 東海市

東海市 東大和市

東大和市 那覇市

那覇市 南城市

南城市 八千代市

八千代市 富津市

富津市 武蔵村山市

武蔵村山市 福生市

福生市 豊見城市

豊見城市 鉾田市

鉾田市 名護市

名護市 名張市

名張市 輪島市

輪島市

郡山市はピースマークそっくりですね。土浦市などに認められる、日本だと剣大というのかもしれませんが、いわゆるシンボリズムではオリーブの葉の形になるのだと思います。あまり日本ではオリーブの葉は見られませんが、シンボリズムでは典型的な形で平和の象徴とされますが、一般にキリスト教の特に旧約聖書関連の象徴とされます。香川県の県章の色などに反映されているようです。千代田区なども場所柄色々なシンボルととれるようなとれないような工夫が感じられますが、はっきりとvesica piscisが認められるのがシンボリズムの解釈になるのかと思われます。

この中では比較的江戸川区、武蔵村山市、名張市がGの形に認められる感じでしょうか。多賀城市は小文字のgのカリグラフィーを意識しているようです。あとは市章は丸を基本としなければならないのかとか誤解しそうななんだか不可思議な法則性のみを残した感じでしょうか。

以上で日本の全国の市章シリーズは終了です。

それぞれのシンボルと認められた市章の数を大体数えてみたので参考になるかもしれないので挙げておきます。

さてまあ集計したからなんだというわけですが、まあ大体このくらいの数あるという概数でいいのではないでしょうか。Gのシリーズで329個あるのですね。市の数が787あり、特別区が23あり、このブログでは県章や市の下の区章なども含まれていますので、大体その辺を差し引きすると787の市のうちフリーメイスンリーのシンボルと認められるのが700位はあるという感じではないでしょうか。まあほぼ全ての市の市章に何かしらシンボリズムの意味が込められているという事かと思います。

さてこれで市章のシンボリズムについては終了ですが、大体シンボリズムについては理解いただけたでしょうか。これを発展させたのが企業の社章に認められるシンボリズムでしたが、これらはもちろん少し触れた国旗にも認められますし、その他大学の学章にも認められます。

後はやはりシンボリズムとしてさらに応用編なのがフリーメイスンリーの本場アメリカの州章になるかと思います。アメリカは州毎に日本で一つしかないフリーメイスンリーの各ロッジをまとめるグランドロッジがあり、州章にはそれぞれ州の開拓とフリーメイスンリーの発展の歴史が込められていますので、日本の市章よりもシンボリズムとしてさらにはっきりと認められるようです。

いずれ日本の大学の学章、社章の追加、アメリカの州章については取り上げる予定です。

(追記:終わりにしようと考えていた市章シリーズですが、町村章や旧章も載せたホームページがありましたので、それを参考にして、これはさすがに頑張ってる町村章というものは取り上げようかと思います。結構フリーメイスンリーのシンボルそのものという町村が数多く見受けられていて、これは取り上げる価値があるかと考えなおしました。よろしくお願いします。)

まあだから相当曖昧なわけですが、まあ曖昧なものが一番多数あるからシンボルが引き立つわけで、正規分布が成り立つからこそ真実が際立つわけです。まさにシンボリズムは数学であるというところを説明するために必要なものがこれらの曖昧なシンボルであり、逆に言うとシンボリズムというのは歴史と多数の集団の統計という背景を持ちつつ、一方ではある時点での生成と成り立ちという瞬間が伴っているという、まさに人間の知性の閃きを凝縮したものかと思われます。この辺りはカトリックとグノーシス主義との関係やユダヤ教の選民思想などとの関係も参考になるところでしょうか。

では最後の曖昧な市章を挙げていきます。

角田市

角田市 宜野湾市

宜野湾市 菊池市

菊池市 宮津市

宮津市 牛久市

牛久市 郡山市

郡山市 古賀市

古賀市 江戸川区

江戸川区 江田島市

江田島市 行橋市

行橋市 志布志市

志布志市 篠山市

篠山市 小金井市

小金井市 松原市

松原市 西予市

西予市 千代田区

千代田区 前原市

前原市 相模原市

相模原市 多賀城市

多賀城市 大竹市

大竹市 潮来市

潮来市 土浦市

土浦市 島根県

島根県 東海市

東海市 東大和市

東大和市 那覇市

那覇市 南城市

南城市 八千代市

八千代市 富津市

富津市 武蔵村山市

武蔵村山市 福生市

福生市 豊見城市

豊見城市 鉾田市

鉾田市 名護市

名護市 名張市

名張市 輪島市

輪島市郡山市はピースマークそっくりですね。土浦市などに認められる、日本だと剣大というのかもしれませんが、いわゆるシンボリズムではオリーブの葉の形になるのだと思います。あまり日本ではオリーブの葉は見られませんが、シンボリズムでは典型的な形で平和の象徴とされますが、一般にキリスト教の特に旧約聖書関連の象徴とされます。香川県の県章の色などに反映されているようです。千代田区なども場所柄色々なシンボルととれるようなとれないような工夫が感じられますが、はっきりとvesica piscisが認められるのがシンボリズムの解釈になるのかと思われます。

この中では比較的江戸川区、武蔵村山市、名張市がGの形に認められる感じでしょうか。多賀城市は小文字のgのカリグラフィーを意識しているようです。あとは市章は丸を基本としなければならないのかとか誤解しそうななんだか不可思議な法則性のみを残した感じでしょうか。

以上で日本の全国の市章シリーズは終了です。

それぞれのシンボルと認められた市章の数を大体数えてみたので参考になるかもしれないので挙げておきます。

| シンボルの種類 | 市章の数 | 県章の数 | 重複 | 残りの数 | 合計 |

| 星型 | 10 | 1 | 11 | ||

| 五芒星・五角形 | 15 | 15 | |||

| 六芒星・六角形 | 19 | 4 | 23 | ||

| G 丸に横棒 | 20 | 23 | 43 | ||

| G 御殿場型 | 15 | 38 | 53 | ||

| G 丸に切れ込み | 19 | 2 | 15 | 35 | |

| All Seeing Eyeとかぶる | 2 | 33 | 35 | ||

| ピラミッドとかぶる | 19 | 19 | |||

| アンク・タウ十字とかぶる | 24 | 24 | |||

| G 丸に切れ込み残り | 36 | 36 | |||

| G 文様型 | 23 | 1 | 21 | 45 | |

| G 反転型 | 15 | 6 | 21 | ||

| 小文字G | 14 | 4 | 18 | ||

| All Seeing Eye | 24 | 1 | 36 | 61 | |

| 3の強調 | 26 | 11 | 37 | ||

| ピラミッド | 19 | 17 | 36 | ||

| 十字 | 20 | 1 | 11 | 10 | |

| アンク | 50 | 50 | |||

| タウ十字 | 25 | 1 | 26 | ||

| ΧΡ | 19 | 19 | |||

| 聖アンデレ十字 | 22 | 2 | 20 | ||

| 月と太陽 | 50 | 1 | 10 | 61 | |

| 碇 | 5 | 5 | |||

| コンパス | 5 | 5 | |||

| 垂直儀 | 1 | 1 | |||

| 鳥 | 15 | 1 | 16 | ||

| 桜 | 9 | 9 | |||

| 梅 | 5 | 5 | |||

| 菊 | 3 | 3 | |||

| glory | 5 | 5 | |||

| 陰陽 | 8 | 8 | |||

| 卍 | 4 | 4 | |||

| 菱 | 14 | 14 | |||

| 正方形 | 4 | 4 | |||

| 合計 | 777 |

さてまあ集計したからなんだというわけですが、まあ大体このくらいの数あるという概数でいいのではないでしょうか。Gのシリーズで329個あるのですね。市の数が787あり、特別区が23あり、このブログでは県章や市の下の区章なども含まれていますので、大体その辺を差し引きすると787の市のうちフリーメイスンリーのシンボルと認められるのが700位はあるという感じではないでしょうか。まあほぼ全ての市の市章に何かしらシンボリズムの意味が込められているという事かと思います。

さてこれで市章のシンボリズムについては終了ですが、大体シンボリズムについては理解いただけたでしょうか。これを発展させたのが企業の社章に認められるシンボリズムでしたが、これらはもちろん少し触れた国旗にも認められますし、その他大学の学章にも認められます。

後はやはりシンボリズムとしてさらに応用編なのがフリーメイスンリーの本場アメリカの州章になるかと思います。アメリカは州毎に日本で一つしかないフリーメイスンリーの各ロッジをまとめるグランドロッジがあり、州章にはそれぞれ州の開拓とフリーメイスンリーの発展の歴史が込められていますので、日本の市章よりもシンボリズムとしてさらにはっきりと認められるようです。

いずれ日本の大学の学章、社章の追加、アメリカの州章については取り上げる予定です。

(追記:終わりにしようと考えていた市章シリーズですが、町村章や旧章も載せたホームページがありましたので、それを参考にして、これはさすがに頑張ってる町村章というものは取り上げようかと思います。結構フリーメイスンリーのシンボルそのものという町村が数多く見受けられていて、これは取り上げる価値があるかと考えなおしました。よろしくお願いします。)

随分と間があいてしまって前回を読んでいない方にはなかなか繋がりがわからないかと思われますが、鎌倉探訪の二回目です。一応これで完結のようです。

全然フリーメイスンリーと関係ないような話ですが、実際は大ありのようです。

鎌倉探訪のネタはテレビでも散々やり尽くされているようなもので、それらが放送されるたびに大量の人が地方や都心から訪れて放送された店やポイントは毎回大混雑になるようです。以前の原宿や渋谷の様なものだと思います。鎌倉への小旅行の形式というのはやはり江戸時代に江戸町民のハイキングや遠足を兼ねて流行したようで、開港~明治維新後も居留地の外国人でも同様に流行し別荘が作られ始めたことからそれにならって政治家や文士が別荘を作ったり移り住んだりして現在の鎌倉の原型ができたそうです。江戸時代まではあまりよその地域から移り住む人は少なく、農地も少なかった事から居住者は少なかったようです。豊島屋の鳩サブレーなどもその時代に横浜から立ち寄った外国人にもらったビスケットからインスピレーションを得たようです。ブラザーペリーが開国の交渉のために上陸する際にも小柴沖から由比ガ浜に誘導したなどという逸話もあるようで、その際には遠浅で大型船が座礁する事を知っていたブラザーペリーが浦賀沖に停泊して結局小型船で久里浜海岸に上陸したという話もあり、その後に来日した外国人達も鶴岡八幡宮や大仏などにも参詣しているようで、鎌倉の存在についてはそれなりの興味と知識を持っていた事があるかと思います。

鎌倉由比ガ浜の大型船の座礁については源氏第三代将軍の源実朝の逸話が有名であり、中国の文化に憧れを持っていた貴族的嗜好の実朝は鎌倉からの直接の中国との交易を希望し由比ガ浜沖に大型船を進水し、すぐに座礁してしまったという逸話があり、それが後の北条執権政権になっての和賀江島の増築や朝比奈切り通しから金沢文庫、金沢八景、六浦に繋がる大道の整備に繋がったという、防衛と交易、その後の幕末、明治維新でのお台場の増築や外国勢力との交渉、外交や防衛に関する逸話と重なる、関東での外国文明との接触という様式ともいうべき流れが感じられるものかと思います。

さてまあ鎌倉も詳しく見るようになってくると地理や歴史、関東の古都としての役割、寺社仏閣の現在の価値など様々な側面で見つめるようになるわけですが、とりあえずここでは代表的なその時に訪問した寺の写真を挙げていきます。

最初は北鎌倉円覚寺でしょうか。

円覚寺は奥にきれいな日本庭園があります。夏目漱石が修行で籠った所であったりします。開高健の墓があるという事を教わりました。夏目漱石に関してもいずれ少し触れようかと思っています。

円覚寺は奥にきれいな日本庭園があります。夏目漱石が修行で籠った所であったりします。開高健の墓があるという事を教わりました。夏目漱石に関してもいずれ少し触れようかと思っています。

ちょうどその当時建築中であったスカイツリーと形が似た石積みの仏塔がありました。

ちょうどその当時建築中であったスカイツリーと形が似た石積みの仏塔がありました。

円覚寺の座禅堂ですかね。

円覚寺の座禅堂ですかね。

浄智寺ですかね。北鎌倉ですね。

浄智寺ですかね。北鎌倉ですね。

建長寺ですね。

建長寺ですね。

パキスタンから痩せた仏陀を表した仏像が来ていたのですかね。

パキスタンから痩せた仏陀を表した仏像が来ていたのですかね。

やっぱりこっちも日本庭園がありますね。

やっぱりこっちも日本庭園がありますね。

やっぱりスカイツリーみたいな仏塔ですかね。ワシントンに行った直後なので何かそういうシンボル的なものに目が行っちゃうのですね。

やっぱりスカイツリーみたいな仏塔ですかね。ワシントンに行った直後なので何かそういうシンボル的なものに目が行っちゃうのですね。

ワシントンD.C.の石造りの建築物を見てきた後なので、日本の伝統建築は木造しかないんだよなというところで木組みをわざわざ見ているようです。

ワシントンD.C.の石造りの建築物を見てきた後なので、日本の伝統建築は木造しかないんだよなというところで木組みをわざわざ見ているようです。

これは稲村ケ崎の山ですね。住宅が増えていてこういう山も結構切り崩しています。

これは稲村ケ崎の山ですね。住宅が増えていてこういう山も結構切り崩しています。

材木座の方の光明寺ですかね。浄土宗の大本山ですね。鎌倉の仏教寺は実は格式が高いものが多いのですね。

材木座の方の光明寺ですかね。浄土宗の大本山ですね。鎌倉の仏教寺は実は格式が高いものが多いのですね。

中に蓮の池があり、奥に広間があってそこで池を見ながら精進料理が食べられるコースがあるようです。

中に蓮の池があり、奥に広間があってそこで池を見ながら精進料理が食べられるコースがあるようです。

これは建長寺の仏像のようです。

これは建長寺の仏像のようです。

こちらは瑞泉寺ですね。ちょうどオバマ大統領が来日する直前でした。この寺はハイキングコースの最後のところにあって、吉田松陰が黒船に乗り移ろうとして謹慎させられていた、安政の大獄の前の松下村塾を始める前に寺に預けられていたところです。近くに蕎麦屋があって面白かったです。

こちらは瑞泉寺ですね。ちょうどオバマ大統領が来日する直前でした。この寺はハイキングコースの最後のところにあって、吉田松陰が黒船に乗り移ろうとして謹慎させられていた、安政の大獄の前の松下村塾を始める前に寺に預けられていたところです。近くに蕎麦屋があって面白かったです。

庭園が良く作ってあって、なかなかきれいです。写真を撮っている人が多くいました。こちらも臨済宗円覚寺派なのですね。最後はケシの花ですかね。ポピーは第一次世界大戦終結を象徴する英連邦共通のシンボルです。

庭園が良く作ってあって、なかなかきれいです。写真を撮っている人が多くいました。こちらも臨済宗円覚寺派なのですね。最後はケシの花ですかね。ポピーは第一次世界大戦終結を象徴する英連邦共通のシンボルです。

これはアジサイで有名な成就院の階段からの眺めですね。

これはアジサイで有名な成就院の階段からの眺めですね。

こちらもアジサイで有名な長谷寺の庭園です。長谷観音がご本尊です。

こちらもアジサイで有名な長谷寺の庭園です。長谷観音がご本尊です。

プロフィール写真でも使わせていただいている鎌倉大仏です。直接の建設者は良くわからない事になっているようですが、恐らく北条政子なんだろうと思います。北条政子関連では寿福寺やその他にもあったかと思います。北条氏の伊豆関連もあり三浦一族との縁戚関係や対立、闇討ちや一家の興亡の話など興味は尽きません。

プロフィール写真でも使わせていただいている鎌倉大仏です。直接の建設者は良くわからない事になっているようですが、恐らく北条政子なんだろうと思います。北条政子関連では寿福寺やその他にもあったかと思います。北条氏の伊豆関連もあり三浦一族との縁戚関係や対立、闇討ちや一家の興亡の話など興味は尽きません。

これは全く鎌倉ではないですが、金沢八景の夕照橋から眺めた富士山の写真ですね。手前の教会の十字架ときれいにかかる形になります。まあフリーメイスンリースポットと言えるのかもしれません。

これは全く鎌倉ではないですが、金沢八景の夕照橋から眺めた富士山の写真ですね。手前の教会の十字架ときれいにかかる形になります。まあフリーメイスンリースポットと言えるのかもしれません。

稲村ケ崎の夕景ですね。

稲村ケ崎の夕景ですね。

銀杏が倒れた後の鶴岡八幡宮本殿ですね。

銀杏が倒れた後の鶴岡八幡宮本殿ですね。

鎌倉については今後八幡宮境内にある神奈川県立近代美術館とオバマ大統領が来られた際の写真をどこかで出していきます。フリーメイスンリーとは直接は繋がらない話のようですが、皆さんの興味は尽きないようです。

全然フリーメイスンリーと関係ないような話ですが、実際は大ありのようです。

鎌倉探訪のネタはテレビでも散々やり尽くされているようなもので、それらが放送されるたびに大量の人が地方や都心から訪れて放送された店やポイントは毎回大混雑になるようです。以前の原宿や渋谷の様なものだと思います。鎌倉への小旅行の形式というのはやはり江戸時代に江戸町民のハイキングや遠足を兼ねて流行したようで、開港~明治維新後も居留地の外国人でも同様に流行し別荘が作られ始めたことからそれにならって政治家や文士が別荘を作ったり移り住んだりして現在の鎌倉の原型ができたそうです。江戸時代まではあまりよその地域から移り住む人は少なく、農地も少なかった事から居住者は少なかったようです。豊島屋の鳩サブレーなどもその時代に横浜から立ち寄った外国人にもらったビスケットからインスピレーションを得たようです。ブラザーペリーが開国の交渉のために上陸する際にも小柴沖から由比ガ浜に誘導したなどという逸話もあるようで、その際には遠浅で大型船が座礁する事を知っていたブラザーペリーが浦賀沖に停泊して結局小型船で久里浜海岸に上陸したという話もあり、その後に来日した外国人達も鶴岡八幡宮や大仏などにも参詣しているようで、鎌倉の存在についてはそれなりの興味と知識を持っていた事があるかと思います。

鎌倉由比ガ浜の大型船の座礁については源氏第三代将軍の源実朝の逸話が有名であり、中国の文化に憧れを持っていた貴族的嗜好の実朝は鎌倉からの直接の中国との交易を希望し由比ガ浜沖に大型船を進水し、すぐに座礁してしまったという逸話があり、それが後の北条執権政権になっての和賀江島の増築や朝比奈切り通しから金沢文庫、金沢八景、六浦に繋がる大道の整備に繋がったという、防衛と交易、その後の幕末、明治維新でのお台場の増築や外国勢力との交渉、外交や防衛に関する逸話と重なる、関東での外国文明との接触という様式ともいうべき流れが感じられるものかと思います。

さてまあ鎌倉も詳しく見るようになってくると地理や歴史、関東の古都としての役割、寺社仏閣の現在の価値など様々な側面で見つめるようになるわけですが、とりあえずここでは代表的なその時に訪問した寺の写真を挙げていきます。

最初は北鎌倉円覚寺でしょうか。

円覚寺は奥にきれいな日本庭園があります。夏目漱石が修行で籠った所であったりします。開高健の墓があるという事を教わりました。夏目漱石に関してもいずれ少し触れようかと思っています。

円覚寺は奥にきれいな日本庭園があります。夏目漱石が修行で籠った所であったりします。開高健の墓があるという事を教わりました。夏目漱石に関してもいずれ少し触れようかと思っています。

ちょうどその当時建築中であったスカイツリーと形が似た石積みの仏塔がありました。

ちょうどその当時建築中であったスカイツリーと形が似た石積みの仏塔がありました。 円覚寺の座禅堂ですかね。

円覚寺の座禅堂ですかね。 浄智寺ですかね。北鎌倉ですね。

浄智寺ですかね。北鎌倉ですね。 建長寺ですね。

建長寺ですね。

パキスタンから痩せた仏陀を表した仏像が来ていたのですかね。

パキスタンから痩せた仏陀を表した仏像が来ていたのですかね。

やっぱりこっちも日本庭園がありますね。

やっぱりこっちも日本庭園がありますね。 やっぱりスカイツリーみたいな仏塔ですかね。ワシントンに行った直後なので何かそういうシンボル的なものに目が行っちゃうのですね。

やっぱりスカイツリーみたいな仏塔ですかね。ワシントンに行った直後なので何かそういうシンボル的なものに目が行っちゃうのですね。 ワシントンD.C.の石造りの建築物を見てきた後なので、日本の伝統建築は木造しかないんだよなというところで木組みをわざわざ見ているようです。

ワシントンD.C.の石造りの建築物を見てきた後なので、日本の伝統建築は木造しかないんだよなというところで木組みをわざわざ見ているようです。 これは稲村ケ崎の山ですね。住宅が増えていてこういう山も結構切り崩しています。

これは稲村ケ崎の山ですね。住宅が増えていてこういう山も結構切り崩しています。 材木座の方の光明寺ですかね。浄土宗の大本山ですね。鎌倉の仏教寺は実は格式が高いものが多いのですね。

材木座の方の光明寺ですかね。浄土宗の大本山ですね。鎌倉の仏教寺は実は格式が高いものが多いのですね。

中に蓮の池があり、奥に広間があってそこで池を見ながら精進料理が食べられるコースがあるようです。

中に蓮の池があり、奥に広間があってそこで池を見ながら精進料理が食べられるコースがあるようです。

これは建長寺の仏像のようです。

これは建長寺の仏像のようです。

こちらは瑞泉寺ですね。ちょうどオバマ大統領が来日する直前でした。この寺はハイキングコースの最後のところにあって、吉田松陰が黒船に乗り移ろうとして謹慎させられていた、安政の大獄の前の松下村塾を始める前に寺に預けられていたところです。近くに蕎麦屋があって面白かったです。

こちらは瑞泉寺ですね。ちょうどオバマ大統領が来日する直前でした。この寺はハイキングコースの最後のところにあって、吉田松陰が黒船に乗り移ろうとして謹慎させられていた、安政の大獄の前の松下村塾を始める前に寺に預けられていたところです。近くに蕎麦屋があって面白かったです。

庭園が良く作ってあって、なかなかきれいです。写真を撮っている人が多くいました。こちらも臨済宗円覚寺派なのですね。最後はケシの花ですかね。ポピーは第一次世界大戦終結を象徴する英連邦共通のシンボルです。

庭園が良く作ってあって、なかなかきれいです。写真を撮っている人が多くいました。こちらも臨済宗円覚寺派なのですね。最後はケシの花ですかね。ポピーは第一次世界大戦終結を象徴する英連邦共通のシンボルです。 これはアジサイで有名な成就院の階段からの眺めですね。

これはアジサイで有名な成就院の階段からの眺めですね。 こちらもアジサイで有名な長谷寺の庭園です。長谷観音がご本尊です。

こちらもアジサイで有名な長谷寺の庭園です。長谷観音がご本尊です。

プロフィール写真でも使わせていただいている鎌倉大仏です。直接の建設者は良くわからない事になっているようですが、恐らく北条政子なんだろうと思います。北条政子関連では寿福寺やその他にもあったかと思います。北条氏の伊豆関連もあり三浦一族との縁戚関係や対立、闇討ちや一家の興亡の話など興味は尽きません。

プロフィール写真でも使わせていただいている鎌倉大仏です。直接の建設者は良くわからない事になっているようですが、恐らく北条政子なんだろうと思います。北条政子関連では寿福寺やその他にもあったかと思います。北条氏の伊豆関連もあり三浦一族との縁戚関係や対立、闇討ちや一家の興亡の話など興味は尽きません。

これは全く鎌倉ではないですが、金沢八景の夕照橋から眺めた富士山の写真ですね。手前の教会の十字架ときれいにかかる形になります。まあフリーメイスンリースポットと言えるのかもしれません。

これは全く鎌倉ではないですが、金沢八景の夕照橋から眺めた富士山の写真ですね。手前の教会の十字架ときれいにかかる形になります。まあフリーメイスンリースポットと言えるのかもしれません。

稲村ケ崎の夕景ですね。

稲村ケ崎の夕景ですね。 銀杏が倒れた後の鶴岡八幡宮本殿ですね。

銀杏が倒れた後の鶴岡八幡宮本殿ですね。鎌倉については今後八幡宮境内にある神奈川県立近代美術館とオバマ大統領が来られた際の写真をどこかで出していきます。フリーメイスンリーとは直接は繋がらない話のようですが、皆さんの興味は尽きないようです。

漱石と言えば高校の国語の教科書で現在も採りあげられ続けているかと思いますが、「こころ」の作品が日本の高校国語の必読書で、恐らく現在の高校生は本をこれくらいしか読まないかと思うのですがいかがでしょうか。その漱石とフリーメイスンリーの関連なのですが、これは漱石の弟子とされる芥川龍之介の「歯車」を以前このブログで取り上げましたが、「歯車」ほどにシンボリズムで彩られている作品はないようです。

まあ芥川龍之介は帝国大学卒業後、就職して海軍機関学校で教鞭をとってそのまま文壇デビューして流行作家となったわけで、漱石のごとくもらわれっ子が病気などしながら帝国大学を卒業し愛媛で高等学校の教師などやり、その後官費留学を日露戦争直前のブラザー林董が英国大使になろうかという、フリーメイスンリーの母国イギリスで二年して、途中神経衰弱になったと本国に報告され、帰国後に東京帝大の教師などやりながら結婚して、神経衰弱の療養のために小説を書いたという江戸生まれの典型的な明治人とは発想も思考回路も異なる事は当然かと思われます。

さてまあフリーメイスンリーと関係あるかなしかは別として、夏目漱石の作品というのは日本人に最も読まれている小説である事は確かかと思われ、私自身も高校時代にほぼ全ての作品を一応通読したのですが、今また「倫敦塔」などを読んでも恐らくどの作品にもフリーメイスンリーの関連したようなものは認められないかと思われます。また大事なのは夏目漱石の作品は多くの人が読んでいる事になっている、または読んでいるのですが、実際に内容やあらすじ、漱石が言わんとしているところを理解している人などは案外というかほとんどいないのではないかと言うのが過去に抱いた感想であったかと思います。これは旧約聖書などと共通で、具体名などを出すのも恐縮ですが、陰謀論の「赤間剛」氏などもその著作を読むにつけ、旧約聖書を読めばいいのにと思ってしまいますが、一般のキリスト教徒なども同様にほとんどあれだけ長い聖書の旧約聖書部分を読む人は少ないのと同じく、夏目漱石の作品群もあまりちゃんと読んでいる人は少ないものかと思われます。

まあ私自身夏目漱石の作品を読んだのは相当以前なのですが、その当時抱いた感想と言うものを覚えていますので、フリーメイスンリー云々以前にとりあえずその感想をここで披露いたします。

まずまあ一応ほぼ全ての作品を読んだ作家と言うのはこの人くらいなので、内容はほぼ忘れてしまいましたが、一番好きな作品は「行人」であったかと思います。どうもウィキペディアを見ると実際に兄弟の奥さんに横恋慕していたようで、実体験に基づいたかなり邪な明治時代の恋愛小説と言ったところでしょうか。恋愛小説として描写が美しかったのが「虞美人草」であるかと思いますが、これはいわゆる英連邦の第一次世界大戦終結を記念したシンボルであるケシの花、ポピーです。もちろんこの時点では第一次世界大戦は未来の話なので、虞姫の逸話と西洋でも様々にシンボルとされる普遍的に認められる花として選んだものと思われます。基本的に漱石の小説と言うのは代表的な前期三部作にしろ後期三部作にしろ大衆に受ける要素と言うのは結局それまで儒教的道徳観からタブーとされていた恋愛小説を文明開化の合言葉の上で可能としたというところなのかと思います。これは彼の経歴とともに文学として面白いのが徹底した江戸時代の儒教道徳に基づいて、その上で英文学の豊富な知識とロンドン留学に基づいた欧米的な恋愛観、個人主義をミスマッチしているところかと思います。その典型的な作品がいわゆる「草枕」で、これは熊本での体験に基づいているのかもしれませんが、ミレーの「オフィーリア」が象徴的に描かれ、日露戦争で出征する兵士とそれにまつわる日本の郷里の悲哀を高踏的に描いた、(高踏的とか高等遊民とか懐かしい。)いわゆるインサイダーの視点かと思われますが、当時の日本としては徹底的に革新的であったかと思われますし、恐らく現代においても本質的には変わらないかと思います。ウィキペディアで見ると英訳が「The Three-Cornered World」と題名を付けられていたという事で、ほぼ漱石の存在自体がフリーメイスンとして認識されている事がわかります。

一応こじつけのようになりますが、デビュー作の「吾輩は猫である」の猫ですが、特にフリーメイスンリーのシンボリズムで出てくる事はありませんが、古代エジプトでは猫は非常に珍重されていて、害獣を捕ってくれる益獣として尊重されたようです。スフィンクスもライオンをモチーフとしたネコ科であり、まあこの辺は完全なこじつけでしょうか。

「倫敦塔」も一応ざっと今確認しましたが、明らかなフリーメイスンリーのシンボリズムのようなものはありませんが、まあロンドン塔自体がイギリスにおけるフリーメイスンリーの象徴でしょうし、そこでの歴史をガイドブックの無かった時代にこれだけ興味を抱くように描いている事はシンボリズム云々を別として、フリーメイスンが納得する内容と言えるかと思います。また途中5羽のカラスがいるとかいった別嬪の変な事をいう女性が印象的に描かれていますが、漱石と対峙するドイツ留学の文豪森鴎外の「舞姫」を彷彿させるような、西洋女性を印象的に描いたいかにもな部分ではないかと思います。また下宿に帰って下宿の主人が盛んにこの女性を擁護するように5羽のカラスについて説明するのがまた話として面白い感じがする逸話となっています。まあ多分そんな話ばかりだから出歩かなくなったのかと思いますが、なんせその5年後に日露戦争で日本はロシアに勝利し、そのさらに15年後には第一次世界大戦で戦勝国として講和会議に参加し、5大国の一つとなるわけですから、留学したこの文学に異常な興味を示す英語が堪能な頭の大きな東洋人は要人であったかと思われます。(漱石の英語力や英語の読解力は相当のレベルであったように本人も書いていますが、果たしてどうでしょう。その辺がヘボン家で英語を学んだブラザー林董と試験で英語を覚えた漱石の違いかもしれませんね。放校後に必死でスペイン語を覚えた内山岩太郎氏の逸話も参考となるかもしれません。)

さてまああまりフリーメイスンリー的考察を加えると日本の文学史も根底から覆ってしまいかねませんので、あくまで個人的な文学考察にとどめるようにその他の作品について見ていきましょう。いわゆる前期三部作、後期三部作とされる「三四郎」、「門」などは多少シンボリズムを踏襲しているようです。内容は忘れてしまいましたが、確か結局はみんな淡い恋愛小説というものであった気がします。「倫敦塔」の中でもダンテの神曲の地獄の門がわざわざ触れられていましたので、これも一つのシンボリズムであるかと思いますし、その系譜は現在でもお台場のシンボリズムなどに引き継がれているのではないかと思われました。

いわゆる小説とも随想ともとれない「硝子戸の中」、「夢十夜」などの占いや噂話にまつわる逸話のようなものが何となくその後の芥川龍之介に引き継がれるような夢かうつつかといったヨセフの夢占いのようなところに通じる超科学的で幻想的な内容であったかと思います。旧約聖書でも預言書などのところが近いかもしれませんが、なかなか一連の流れというものが重要でありあまりそれだけ読んでも意味を成さないものかと思います。

そして内容は一切忘れてしまいましたが、遺作となった「明暗」、いわゆる則天去私の元ネタとなったという絶筆ですが、これは漱石で最も良い作品であったと記憶しています。ストーリーは忘れましたが、最後の方はやはり鬼気迫る形で、探偵に屁をこいた回数を数えられているとか、なんともまあ弟子の芥川龍之介の絶筆とよく似た内容となっていて、題名もまさにシンボリズムそのままとなっていて、一つの完成となるのだろうという形と思われます。則天去私というのは言ってみれば宗教改革におけるプロテスタントのカルバンの有名な予定説が近いのではないでしょうか。

漱石の作品というか、個人的な意見発表と思いますが、これの代表的な「私の個人主義」であったと思いますが、これが非常にいわゆる日本人の必要とされる個人主義を説明していたかと思います。まあ現代でもなお大きく変わりはないかと思いますが、日本の倫理観、道徳観を説明する典型的なものはやはり儒教道徳であるかと思います。これは江戸時代を象徴する考え方であり、まあこれが未だに生きているというとすぐに反論にあうわけですが、実際の社会状況を説明するにはこの儒教道徳の忠義や孝行の思想が最も当てはまっているのが現代日本であるのがまあ実際のところです。儒教があるから儒教道徳があると言うとこれまた語弊があり、先に東洋的倫理観としての儒教道徳があり、それが結実したのが儒教とも言えますが、これがいわゆる東と西の邂逅を意味する頂点のずれたピラミッドで象徴されるような思索的フリーメイスンリーで重要とされる倫理と道徳の高みであるかと思われます。まあ儒教とは何かと言うと否定的に言うならば恋愛の存在しないタブーの世界であり、男尊女卑を地でいくような社会であり、まあフリーメイスンリーも女性が入会できないなど共通の部分は認められますが、もちろんその辺がレディーファーストを信条とするアングロサクソン社会と端的に異なると思われる部分かと思いますが、一方で自由恋愛が叫ばれる現代で未婚率の上昇や少子化が進行するなど様々な矛盾があるのもまたこれらの話のポイントかもしれません。

まあ漱石の話で重要なのはやはり親兄弟や養父、妻や子供たちとの表にあまり出てこない繊細な人間関係であり、それらが結局最後には胃潰瘍で吐血で亡くなるという自殺に近い病気での死に繋がるという、明治という時代の個人主義を唱える個人に個人で支えきれない負担がかかる結果の死という試行錯誤を象徴する、まさに和魂洋才の末の破綻を個人レベルで行った、日本人が常に良い例とも悪い例とも参考にし続けた、シンボルの漢字をあえて含んだ負け惜しみの強い、変わりものであるという信条を表した、夏目漱石という名前に、君が代の歌詞や日の丸の国旗や戦艦三笠の偉業で成り立つ日本と言う若い国、その国の文化を託したのではないでしょうか。

(追記:漱石は留学前に円覚寺で座禅修行に取り組んでいるそうで、それは精神修養のためと言うのもあったのでしょうが、実際は東洋の哲学の代表的な禅を習得するという意味もあったのかと思います。明治の時代の留学はそういうものもあったのですね。坂の上の雲の登場人物でもある、漱石の親友である子規も結核で亡くなるわけですが、病床でブラザートマス・ジェファーソンの日記を読んでいたりしたようです。出典はなんだか最近のラジオかなんかだったと思います。まあ明治時代は実はアメリカが生まれて100年後なのですね。もちろん当時の日本国内に日本人のフリーメイスンは一人もいません。(追記1/15/2013:これはちょっと極端な表現ですね。ブラザー西周を始めとして日本人のフリーメイスンはいますが、日本のロッジに参加している日本人のフリーメイスンはいないという事でしょう。この辺は実際なかなか難しいところです。対外的には日本人のフリーメイスンはいた事になっていても、対内的にはいない事になっていた時代な訳です。))

薔薇ちるや天似孫の詩見厭たり

来て見れば長谷は秋風ばかり也

鐘つけば銀杏ちるなり建長寺

冷かな鐘をつきけり円覚寺

影ふたつうつる夜あらん星の井戸

月に行く漱石妻を忘れたり

吾猫も虎にやならん秋の風

行年や仏ももとは凡夫なり

旅人の台場見て行く霞かな

鳴くならば満月になけほととぎす

(夏目漱石の家紋は墓石では富山市の市章と同じく菊菱紋ですが、調べると井桁菊紋らしいです。(本当に実際は井筒菊紋でいわゆる住友の社章の井桁とは異なるようです。)なかなかフリーメイスンリーにかかった日英同盟を象徴するようなエピソードでしょうか。まあ私もさすがにそれが夏目漱石の全てであるとはここまで来て言いません。北条政子の愛用品に使われた紋であるとか、皇室の菊の御紋が後鳥羽上皇時代に成立したなどとも絡めて様々に逸話がありそうです。また上記の目と墓石は一応夏目漱石のそれぞれ目と石にかけたものです。あしからず。)

まあ芥川龍之介は帝国大学卒業後、就職して海軍機関学校で教鞭をとってそのまま文壇デビューして流行作家となったわけで、漱石のごとくもらわれっ子が病気などしながら帝国大学を卒業し愛媛で高等学校の教師などやり、その後官費留学を日露戦争直前のブラザー林董が英国大使になろうかという、フリーメイスンリーの母国イギリスで二年して、途中神経衰弱になったと本国に報告され、帰国後に東京帝大の教師などやりながら結婚して、神経衰弱の療養のために小説を書いたという江戸生まれの典型的な明治人とは発想も思考回路も異なる事は当然かと思われます。

さてまあフリーメイスンリーと関係あるかなしかは別として、夏目漱石の作品というのは日本人に最も読まれている小説である事は確かかと思われ、私自身も高校時代にほぼ全ての作品を一応通読したのですが、今また「倫敦塔」などを読んでも恐らくどの作品にもフリーメイスンリーの関連したようなものは認められないかと思われます。また大事なのは夏目漱石の作品は多くの人が読んでいる事になっている、または読んでいるのですが、実際に内容やあらすじ、漱石が言わんとしているところを理解している人などは案外というかほとんどいないのではないかと言うのが過去に抱いた感想であったかと思います。これは旧約聖書などと共通で、具体名などを出すのも恐縮ですが、陰謀論の「赤間剛」氏などもその著作を読むにつけ、旧約聖書を読めばいいのにと思ってしまいますが、一般のキリスト教徒なども同様にほとんどあれだけ長い聖書の旧約聖書部分を読む人は少ないのと同じく、夏目漱石の作品群もあまりちゃんと読んでいる人は少ないものかと思われます。

まあ私自身夏目漱石の作品を読んだのは相当以前なのですが、その当時抱いた感想と言うものを覚えていますので、フリーメイスンリー云々以前にとりあえずその感想をここで披露いたします。

まずまあ一応ほぼ全ての作品を読んだ作家と言うのはこの人くらいなので、内容はほぼ忘れてしまいましたが、一番好きな作品は「行人」であったかと思います。どうもウィキペディアを見ると実際に兄弟の奥さんに横恋慕していたようで、実体験に基づいたかなり邪な明治時代の恋愛小説と言ったところでしょうか。恋愛小説として描写が美しかったのが「虞美人草」であるかと思いますが、これはいわゆる英連邦の第一次世界大戦終結を記念したシンボルであるケシの花、ポピーです。もちろんこの時点では第一次世界大戦は未来の話なので、虞姫の逸話と西洋でも様々にシンボルとされる普遍的に認められる花として選んだものと思われます。基本的に漱石の小説と言うのは代表的な前期三部作にしろ後期三部作にしろ大衆に受ける要素と言うのは結局それまで儒教的道徳観からタブーとされていた恋愛小説を文明開化の合言葉の上で可能としたというところなのかと思います。これは彼の経歴とともに文学として面白いのが徹底した江戸時代の儒教道徳に基づいて、その上で英文学の豊富な知識とロンドン留学に基づいた欧米的な恋愛観、個人主義をミスマッチしているところかと思います。その典型的な作品がいわゆる「草枕」で、これは熊本での体験に基づいているのかもしれませんが、ミレーの「オフィーリア」が象徴的に描かれ、日露戦争で出征する兵士とそれにまつわる日本の郷里の悲哀を高踏的に描いた、(高踏的とか高等遊民とか懐かしい。)いわゆるインサイダーの視点かと思われますが、当時の日本としては徹底的に革新的であったかと思われますし、恐らく現代においても本質的には変わらないかと思います。ウィキペディアで見ると英訳が「The Three-Cornered World」と題名を付けられていたという事で、ほぼ漱石の存在自体がフリーメイスンとして認識されている事がわかります。

一応こじつけのようになりますが、デビュー作の「吾輩は猫である」の猫ですが、特にフリーメイスンリーのシンボリズムで出てくる事はありませんが、古代エジプトでは猫は非常に珍重されていて、害獣を捕ってくれる益獣として尊重されたようです。スフィンクスもライオンをモチーフとしたネコ科であり、まあこの辺は完全なこじつけでしょうか。

「倫敦塔」も一応ざっと今確認しましたが、明らかなフリーメイスンリーのシンボリズムのようなものはありませんが、まあロンドン塔自体がイギリスにおけるフリーメイスンリーの象徴でしょうし、そこでの歴史をガイドブックの無かった時代にこれだけ興味を抱くように描いている事はシンボリズム云々を別として、フリーメイスンが納得する内容と言えるかと思います。また途中5羽のカラスがいるとかいった別嬪の変な事をいう女性が印象的に描かれていますが、漱石と対峙するドイツ留学の文豪森鴎外の「舞姫」を彷彿させるような、西洋女性を印象的に描いたいかにもな部分ではないかと思います。また下宿に帰って下宿の主人が盛んにこの女性を擁護するように5羽のカラスについて説明するのがまた話として面白い感じがする逸話となっています。まあ多分そんな話ばかりだから出歩かなくなったのかと思いますが、なんせその5年後に日露戦争で日本はロシアに勝利し、そのさらに15年後には第一次世界大戦で戦勝国として講和会議に参加し、5大国の一つとなるわけですから、留学したこの文学に異常な興味を示す英語が堪能な頭の大きな東洋人は要人であったかと思われます。(漱石の英語力や英語の読解力は相当のレベルであったように本人も書いていますが、果たしてどうでしょう。その辺がヘボン家で英語を学んだブラザー林董と試験で英語を覚えた漱石の違いかもしれませんね。放校後に必死でスペイン語を覚えた内山岩太郎氏の逸話も参考となるかもしれません。)

さてまああまりフリーメイスンリー的考察を加えると日本の文学史も根底から覆ってしまいかねませんので、あくまで個人的な文学考察にとどめるようにその他の作品について見ていきましょう。いわゆる前期三部作、後期三部作とされる「三四郎」、「門」などは多少シンボリズムを踏襲しているようです。内容は忘れてしまいましたが、確か結局はみんな淡い恋愛小説というものであった気がします。「倫敦塔」の中でもダンテの神曲の地獄の門がわざわざ触れられていましたので、これも一つのシンボリズムであるかと思いますし、その系譜は現在でもお台場のシンボリズムなどに引き継がれているのではないかと思われました。

いわゆる小説とも随想ともとれない「硝子戸の中」、「夢十夜」などの占いや噂話にまつわる逸話のようなものが何となくその後の芥川龍之介に引き継がれるような夢かうつつかといったヨセフの夢占いのようなところに通じる超科学的で幻想的な内容であったかと思います。旧約聖書でも預言書などのところが近いかもしれませんが、なかなか一連の流れというものが重要でありあまりそれだけ読んでも意味を成さないものかと思います。

そして内容は一切忘れてしまいましたが、遺作となった「明暗」、いわゆる則天去私の元ネタとなったという絶筆ですが、これは漱石で最も良い作品であったと記憶しています。ストーリーは忘れましたが、最後の方はやはり鬼気迫る形で、探偵に屁をこいた回数を数えられているとか、なんともまあ弟子の芥川龍之介の絶筆とよく似た内容となっていて、題名もまさにシンボリズムそのままとなっていて、一つの完成となるのだろうという形と思われます。則天去私というのは言ってみれば宗教改革におけるプロテスタントのカルバンの有名な予定説が近いのではないでしょうか。

漱石の作品というか、個人的な意見発表と思いますが、これの代表的な「私の個人主義」であったと思いますが、これが非常にいわゆる日本人の必要とされる個人主義を説明していたかと思います。まあ現代でもなお大きく変わりはないかと思いますが、日本の倫理観、道徳観を説明する典型的なものはやはり儒教道徳であるかと思います。これは江戸時代を象徴する考え方であり、まあこれが未だに生きているというとすぐに反論にあうわけですが、実際の社会状況を説明するにはこの儒教道徳の忠義や孝行の思想が最も当てはまっているのが現代日本であるのがまあ実際のところです。儒教があるから儒教道徳があると言うとこれまた語弊があり、先に東洋的倫理観としての儒教道徳があり、それが結実したのが儒教とも言えますが、これがいわゆる東と西の邂逅を意味する頂点のずれたピラミッドで象徴されるような思索的フリーメイスンリーで重要とされる倫理と道徳の高みであるかと思われます。まあ儒教とは何かと言うと否定的に言うならば恋愛の存在しないタブーの世界であり、男尊女卑を地でいくような社会であり、まあフリーメイスンリーも女性が入会できないなど共通の部分は認められますが、もちろんその辺がレディーファーストを信条とするアングロサクソン社会と端的に異なると思われる部分かと思いますが、一方で自由恋愛が叫ばれる現代で未婚率の上昇や少子化が進行するなど様々な矛盾があるのもまたこれらの話のポイントかもしれません。

まあ漱石の話で重要なのはやはり親兄弟や養父、妻や子供たちとの表にあまり出てこない繊細な人間関係であり、それらが結局最後には胃潰瘍で吐血で亡くなるという自殺に近い病気での死に繋がるという、明治という時代の個人主義を唱える個人に個人で支えきれない負担がかかる結果の死という試行錯誤を象徴する、まさに和魂洋才の末の破綻を個人レベルで行った、日本人が常に良い例とも悪い例とも参考にし続けた、シンボルの漢字をあえて含んだ負け惜しみの強い、変わりものであるという信条を表した、夏目漱石という名前に、君が代の歌詞や日の丸の国旗や戦艦三笠の偉業で成り立つ日本と言う若い国、その国の文化を託したのではないでしょうか。

(追記:漱石は留学前に円覚寺で座禅修行に取り組んでいるそうで、それは精神修養のためと言うのもあったのでしょうが、実際は東洋の哲学の代表的な禅を習得するという意味もあったのかと思います。明治の時代の留学はそういうものもあったのですね。坂の上の雲の登場人物でもある、漱石の親友である子規も結核で亡くなるわけですが、病床でブラザートマス・ジェファーソンの日記を読んでいたりしたようです。出典はなんだか最近のラジオかなんかだったと思います。まあ明治時代は実はアメリカが生まれて100年後なのですね。もちろん当時の日本国内に日本人のフリーメイスンは一人もいません。(追記1/15/2013:これはちょっと極端な表現ですね。ブラザー西周を始めとして日本人のフリーメイスンはいますが、日本のロッジに参加している日本人のフリーメイスンはいないという事でしょう。この辺は実際なかなか難しいところです。対外的には日本人のフリーメイスンはいた事になっていても、対内的にはいない事になっていた時代な訳です。))

薔薇ちるや天似孫の詩見厭たり

来て見れば長谷は秋風ばかり也

鐘つけば銀杏ちるなり建長寺

冷かな鐘をつきけり円覚寺

影ふたつうつる夜あらん星の井戸

月に行く漱石妻を忘れたり

吾猫も虎にやならん秋の風

行年や仏ももとは凡夫なり

旅人の台場見て行く霞かな

鳴くならば満月になけほととぎす

(夏目漱石の家紋は墓石では富山市の市章と同じく菊菱紋ですが、調べると井桁菊紋らしいです。(本当に実際は井筒菊紋でいわゆる住友の社章の井桁とは異なるようです。)なかなかフリーメイスンリーにかかった日英同盟を象徴するようなエピソードでしょうか。まあ私もさすがにそれが夏目漱石の全てであるとはここまで来て言いません。北条政子の愛用品に使われた紋であるとか、皇室の菊の御紋が後鳥羽上皇時代に成立したなどとも絡めて様々に逸話がありそうです。また上記の目と墓石は一応夏目漱石のそれぞれ目と石にかけたものです。あしからず。)

これはどうしようか迷ったテーマなんですが、確実なシンボリズムの関連性が見当たらなかったので関連はあるのだとは思っていましたが書かないでためていました。

で、結局書き始めたという事は確実なシンボリズムの関連性が見当たったという事なので、それは最後に書く事にします。

さて以前もブログのヘッダーにいわゆる火の鳥の図を使ったりしたのですが、作品の中にも数多くシンボリズムに近いものが認められるのがこの方の傾向なのですが、いかんせんまさにフリーメイスンリーと言うものが無いのがまた一方で特徴とも言えるかと思います。この人のマンガについてもほぼ全て私は読んでいるので知っているものについてそれぞれ個別にフリーメイスンリーとの関連について考察していこうかと思います。

さてまあその作品を全部読んでいる人であっても、ウィキペディアを読んでその生涯を俯瞰すると作品をいくら読んでもわからない事がたくさん書いてあるのがIT革命のすごいところと言いますか、21世紀の現実な訳ですが、あれだけあからさまに自由に伝記を書かれては「マンガの神様」も存在が危ういと思わざるを得ないのかなと思います。最近はほとんどマンガで手塚治虫がどうとか言われなくなり、私個人としては戦後のマンガ文化のもう一人のマンガの神様は赤塚不二夫であったと思うのですが、この方も無くなって久しいので、実質的には世界に売れるコンテンツなんて言っていた日本のマンガ文化はほぼ残りが無いのではないかと思っています。ワンピースなんてのが売れているそうですが、スカルアンドボーンズのシンボルを使っていたりするようで、私は全く読んだ事ありませんが、ドラゴンボールやキャプテン翼、キン肉マンといったいわゆる週刊ジャンプを象徴する世代としては、オンラインゲームのGREEやそれから派生した出会い系サイトの隆盛などがそういったマンガ文化、オタク文化の残骸の消費なのではないかと思います。

まあ現在のマンガ文化についてはともかく、いつもの通りにそれぞれ手塚治虫本人と個別の作品についてフリーメイスンリーと関係していそうなものについて考察していくこととします。

まず私個人が最初に手塚治虫作品で通して読んだものとしては「アドルフに告ぐ」があります。

鉄腕アトム世代の方にすると完全に最晩年の作品となりますが、実際最初に読んだ作品はこれでした。当時はアドルフ・ヒトラーは実際にユダヤ人だったのと読後に思う程度の知識でしたが、いわゆるこれはシオニズムやヒトラーユダヤ人説を紹介する、いわばこのブログを書き始めて教えていただいた「赤間剛」氏の作品のマンガ版であったかと思います。途中神戸のユダヤ人の話など出てきたり、兵庫県宝塚で育った手塚治虫の神戸と本人との関連を考えさせられるものであったかと思います。もちろん前述の「赤間剛」氏も神戸出身であり、これらのネタ元に明治維新から存続している神戸のイングランド系ロッジ、スコットランド系ロッジの存在がある事はご理解いただけるのではないでしょうか。手塚治虫の大阪での空襲体験があり、この世代特有の染みついた反米感覚があるものかと思いますが、恐らくディズニーでアニメに興味を持って、ゲーテのファウストやドフトエフスキーを読んでいた手塚治虫はフリーメイスンリーの存在はもちろん知っていて、何らかの興味を持っていたものかと思われますが、その数多い作品群の中で直接フリーメイスンリーに関する知識を示したものはなさそうです。いわゆる手塚ワールドの固定の登場人物でデイブ・メイスンと言うアメリカの俳優をうつしたメイスンという固定キャラがあり、この元のメイスンさんは恐らくメイスンだと思いますが、これがはっきりとした関連かもしれません。

やはり戦中世代であり、ドイツやロシアに近しい感覚と言うものがあり、あこがれのブラザーディズニーとはニューヨークで一回だけ会ったそうですが、その後の接点は無かったようです。

さてまあ反米の内容と言えば戦後の混沌を描いた内容の「МW」や「奇子」というものがありますが、前者は特にシンボリズムを反映しているもので、内容的にも沖縄と毒ガスなど当時のベトナム戦争などの反戦運動と結びついた内容となっているのかと思いますが、特にフリーメイスンリー的な内容を示すものではなかったかと思います。後者は確か日本の村の庄屋に当たる家庭の因襲と差別、身分制に基づいた村社会の敗戦による変化を描いていたかと思います。国鉄の下村事件なども取り上げていたかと思い、基本的には反米の当時の一般人となる読者層の気分を多分に反映した内容であったかと思います。これらの当時の学生運動や反米思想の風潮を相克しようとしてしきれなかったものが、それらの時代と現代をタイムスリップする様子を描いた絶筆とされる「ネオファウスト」などになるのだと思います。また同じ絶筆として「ルードヴィッヒ」いわゆるベートーヴェンの生涯を描いたものですが、これはベートーヴェンがその生涯で苦しみながら作品を多く生み出し、最後までフリーメイスンとはならないながらも、その作品すべてにフリーメイスンリーの影響を認める生き方と似ているという、暗喩があるものかと思われます。

まあ夏目漱石などと同じく、日本を代表する近現代の表現家として同様に、死に近づくにつれフリーメイスンリーに近くなるという典型的なパターンが認められるのではないでしょうか。

手塚治虫の作品を概観した際に最も普通に言われるのが、いわゆる前半の鉄腕アトムやリボンの騎士を代表とする少年少女漫画とアニメへの傾倒、そしてその後のマンガが大衆文化として広まった後に社会派の内容を模索しつつ劇画と対峙して、元々の蘭方医の家系の知識を生かしたブラックジャックでの復活からの、生命やストーリーを重視した火の鳥の連作、三つ目が通るなどの少年漫画家としての経験を生かした大人でも楽しめる内容と言ったものを作る時代、そして上述した通り死の間際のいわゆるフリーメイスンリーにまつわるような昭和の時代の総括とも言うべき作品群の時代がそれぞれ挙げられるかと思います。

三つ目が通るも世界七不思議やテレパシー、超能力など魔術的な超科学の世界を一部描いており、鉄腕アトムの近未来SFの内容とはまた違った古代文明への興味を誘う内容であったかと思います。その後に中国を舞台としたもので、ユダヤ教のゴーレムなどという洗脳や催眠と言ったものにも触れており、これは確かほぼ最晩年の内容となっていたかと思います。

火の鳥のシンボリズムについては内容でそれらしいものは見た記憶はありませんが、ついこの間のロンドンオリンピックで閉会式で大々的に象徴とされていましたが、輪廻転生、永遠の生命の象徴として火の鳥が描かれており、これは魂の永遠、不死を教えるフリーメイスンリーの考え方が漠然とながら見えてくるものではないかと思われます。彼自身それほど読書量が多い方ではなかったようなので、恐らくそれらについてはほぼ戦後のマスメディアの常としてストーリーを提供する人々が数多くいたように思われます。

私自身は最も好きな作品は「きりひと讃歌」ですが、内容も世界的規模でなかなか筋が荒くなく(手塚治虫の長編は途中かなり筋が荒くなる事が良くあるように思います。)、本人は全くキリスト教について近くは無かったのかと思いますが、恐らくこれもストーリーを提供するのがあったのかと思いますが、かなりうまくまとめて完結した稀有の作品かと思いました。

特に最晩年の作品では「陽だまりの樹」は歴史に興味があった私にとっては白眉の作品であり、手塚治虫本人にしても曾祖父の歴史であり、死を前にして蘭方医の家系に生まれた医師のかたわれとして種痘という当時最新の知識を普及して人々を救う過程と、一方で時代の変化についていけないという理由だけでただ無駄死にに近い形で死んでいく人々を対比的に描いた、恐らく太平洋戦争に対する本人の率直な感想を投影した、昭和と言う時代が終わり、バブル崩壊後のオウム真理教などが現れる変化の時代を予兆するものなのではないかと思われました。現在も未だに維新や改革と言った言葉が飛び交っていますが、それだけ現代の変化、その最たるものは情報化社会、いわゆるインターネットの出現かと思いますが、その変化が激しいものであったのかと思います。

さて長々と個人的感想を羅列してきましたが、フリーメイスンリーのシンボリズムについてはそれぞれ個別の作品についてそれぞれ文庫本が安く売っているかと思いますのでこのブログの読者の方が購入して読まれてみてはどうかと思います。このブログを書く前に初めて知ったのが、実は手塚治虫の絶筆は上述の作品群だけではなく、(グリンゴだか日本人移民と南米のサラリーマンの話があったと思います。)私個人もあえて読まないでいた「聖書物語」が本当に最後に出版された作品であるようです。それ以前に創価学会系の潮出版社で出した「ブッダ」があり、これが一般的な日本人が唯一気軽に触れうる釈迦の一生の解説書であったかと思いますが、実際には彼自身は死の間際で聖書をマンガとして翻訳しつつ、外科医の流れでありながら胃癌で亡くなるという最後であったという事を知り、やはり昭和という時代を象徴する表現者の最期であり、美空ひばりなどとともに昭和天皇への殉死に近い形の死であったのかと思われました。

やはりそうなると平成と言う時代、それはタウ十字で象徴される旧約聖書の知恵と力が日本に付加される時代なのではないかと、そういう締めくくりで、この戦後を代表するある意味では文豪夏目漱石と比肩するマンガやアニメ文化の開拓者の典型的日本人のフリーメイスンリー的評価としようかと思います。(同時に一輝まんだらというのもありましたね。平成の名前を考えたのが某右翼(安岡正篤氏でしょうか)だということで、そういう接点もあったのかと思います。)

付け加えるとジャングル大帝の西武ライオンズへのシンボルマークの作成と、本家ディズニーのライオンキングでの逆襲などもなかなかフリーメイスンリーにまつわる逸話と言えるかと思います。本人はブラザーディズニーには一度会ったきりであったそうで、確実な記録に残るフリーメイスンとの接点はそこだけであったかもしれません。また手塚治虫は最晩年にみなとみらい地区の埋め立て地で行われた横浜博YES '89のマスコットも作成されているようです。その後の開港150年祭とも比較して興味深い流れです。

さて最後に秘密の伝授です。

手塚治虫のフリーメイスンリーの確実なシンボリズムは一体何でしょう。名前にもそれほど象徴的なものは無いようです。作品にも近いものはあってもベートーヴェンの作品で絶筆となっているような状況です。家系的には関西の医家の家系で、適塾出身者であり、父は法律家であったようで、なかなかの家系ですが、神戸の近くに住んでいたという以上のものはなさそうです。

それは彼の漫画家としての象徴的な風貌です。

ベレー帽と言えば手塚治虫ではないでしょうか。もともとバスク地方の民族衣装であったなどありますが、基本的に軍の制帽やボーイスカウトの制帽として普及したようです。

漫画家がベレー帽をかぶるのは恐らくそれ以前のパリ留学などした画家を真似したものかと思いますが、さてこのパリの画家がかぶるベレー帽は何でしょう?

まあここまでくればこのブログの読者はわかるかと思いますが、恐らくマリアンヌが被る自由を象徴するローマ帝国での解放奴隷の象徴であるフリジア帽のオマージュだと思われます。もちろんフランス大東社系の象徴となり得ますが、実際にはアメリカの州章などにも多く認め米仏のフリーメイスンリーに共通して認める象徴となります。

ベレー帽の習慣は藤子・F・不二雄にも受け継がれたようですが、ドラえもんや一連の作品群でフリーメイスンリーとの関連は厳しそうです。唯一ジャイアンがネロ帝のオマージュであるなどでしょうか。その後のマンガ、アニメ文化では数多くフリーメイスンリーのシンボリズムが認められるようです。特に数が多いのは宮崎駿氏の出世作となるルパン三世カリオストロの城や天空の城ラピュタなどでしょうか。ガンダムも以前に触れましたが、そもそもそういうものを狙って作ったもののようです。いずれにしてもその後の流れを見ると、シンボリズムに頼った手塚氏の遺産を使い果たした商業的な成功の典型例というものであるかと思われます。昨今の日本のマスメディアや出版文化の流れは未だにこれらのシンボリズムの呪縛とも言うべき、単純な商業主義と結びついたシンボリズムが多いように思われます。上野で開催中のツタンカーメン展などもまさにその真骨頂といったところではないでしょうか。そういう安易な商業主義と結びついたシンボリズムの使用は必ずろくな結果とならない事はこのブログで何度も触れているところであり、それらが今日の日本のマスメディア、出版文化の現状に繋がっているようです。

(追記:ベレー帽の最初は「フクちゃん」の作者の横山隆一氏のようです。横山氏の鎌倉の旧宅は現在御成町のスターバックスとなっています。)

(2013/4/30追記:手塚治虫は生誕日が1928年(昭和3年)11月3日、亡くなったのが1989年(平成元年)2月9日という事で生誕日がまさにシンボリズムそのものなのですね。手塚治虫がフリーメイスンとなっていたらどれだけすさまじいフリーメイスンリー関連の作品を残していたかと思うと残念です。)

で、結局書き始めたという事は確実なシンボリズムの関連性が見当たったという事なので、それは最後に書く事にします。

さて以前もブログのヘッダーにいわゆる火の鳥の図を使ったりしたのですが、作品の中にも数多くシンボリズムに近いものが認められるのがこの方の傾向なのですが、いかんせんまさにフリーメイスンリーと言うものが無いのがまた一方で特徴とも言えるかと思います。この人のマンガについてもほぼ全て私は読んでいるので知っているものについてそれぞれ個別にフリーメイスンリーとの関連について考察していこうかと思います。

さてまあその作品を全部読んでいる人であっても、ウィキペディアを読んでその生涯を俯瞰すると作品をいくら読んでもわからない事がたくさん書いてあるのがIT革命のすごいところと言いますか、21世紀の現実な訳ですが、あれだけあからさまに自由に伝記を書かれては「マンガの神様」も存在が危ういと思わざるを得ないのかなと思います。最近はほとんどマンガで手塚治虫がどうとか言われなくなり、私個人としては戦後のマンガ文化のもう一人のマンガの神様は赤塚不二夫であったと思うのですが、この方も無くなって久しいので、実質的には世界に売れるコンテンツなんて言っていた日本のマンガ文化はほぼ残りが無いのではないかと思っています。ワンピースなんてのが売れているそうですが、スカルアンドボーンズのシンボルを使っていたりするようで、私は全く読んだ事ありませんが、ドラゴンボールやキャプテン翼、キン肉マンといったいわゆる週刊ジャンプを象徴する世代としては、オンラインゲームのGREEやそれから派生した出会い系サイトの隆盛などがそういったマンガ文化、オタク文化の残骸の消費なのではないかと思います。

まあ現在のマンガ文化についてはともかく、いつもの通りにそれぞれ手塚治虫本人と個別の作品についてフリーメイスンリーと関係していそうなものについて考察していくこととします。

まず私個人が最初に手塚治虫作品で通して読んだものとしては「アドルフに告ぐ」があります。

![アドルフに告ぐ 全5巻完結(文庫版)(文春文庫) [マーケットプレイス コミックセット]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51vk7vBE8-L._SL75_.jpg) | アドルフに告ぐ 全5巻完結(文庫版)(文春文庫) [マーケットプレイス コミックセット] () 手塚 治虫 商品詳細を見る |

鉄腕アトム世代の方にすると完全に最晩年の作品となりますが、実際最初に読んだ作品はこれでした。当時はアドルフ・ヒトラーは実際にユダヤ人だったのと読後に思う程度の知識でしたが、いわゆるこれはシオニズムやヒトラーユダヤ人説を紹介する、いわばこのブログを書き始めて教えていただいた「赤間剛」氏の作品のマンガ版であったかと思います。途中神戸のユダヤ人の話など出てきたり、兵庫県宝塚で育った手塚治虫の神戸と本人との関連を考えさせられるものであったかと思います。もちろん前述の「赤間剛」氏も神戸出身であり、これらのネタ元に明治維新から存続している神戸のイングランド系ロッジ、スコットランド系ロッジの存在がある事はご理解いただけるのではないでしょうか。手塚治虫の大阪での空襲体験があり、この世代特有の染みついた反米感覚があるものかと思いますが、恐らくディズニーでアニメに興味を持って、ゲーテのファウストやドフトエフスキーを読んでいた手塚治虫はフリーメイスンリーの存在はもちろん知っていて、何らかの興味を持っていたものかと思われますが、その数多い作品群の中で直接フリーメイスンリーに関する知識を示したものはなさそうです。いわゆる手塚ワールドの固定の登場人物でデイブ・メイスンと言うアメリカの俳優をうつしたメイスンという固定キャラがあり、この元のメイスンさんは恐らくメイスンだと思いますが、これがはっきりとした関連かもしれません。

やはり戦中世代であり、ドイツやロシアに近しい感覚と言うものがあり、あこがれのブラザーディズニーとはニューヨークで一回だけ会ったそうですが、その後の接点は無かったようです。

さてまあ反米の内容と言えば戦後の混沌を描いた内容の「МW」や「奇子」というものがありますが、前者は特にシンボリズムを反映しているもので、内容的にも沖縄と毒ガスなど当時のベトナム戦争などの反戦運動と結びついた内容となっているのかと思いますが、特にフリーメイスンリー的な内容を示すものではなかったかと思います。後者は確か日本の村の庄屋に当たる家庭の因襲と差別、身分制に基づいた村社会の敗戦による変化を描いていたかと思います。国鉄の下村事件なども取り上げていたかと思い、基本的には反米の当時の一般人となる読者層の気分を多分に反映した内容であったかと思います。これらの当時の学生運動や反米思想の風潮を相克しようとしてしきれなかったものが、それらの時代と現代をタイムスリップする様子を描いた絶筆とされる「ネオファウスト」などになるのだと思います。また同じ絶筆として「ルードヴィッヒ」いわゆるベートーヴェンの生涯を描いたものですが、これはベートーヴェンがその生涯で苦しみながら作品を多く生み出し、最後までフリーメイスンとはならないながらも、その作品すべてにフリーメイスンリーの影響を認める生き方と似ているという、暗喩があるものかと思われます。

まあ夏目漱石などと同じく、日本を代表する近現代の表現家として同様に、死に近づくにつれフリーメイスンリーに近くなるという典型的なパターンが認められるのではないでしょうか。

手塚治虫の作品を概観した際に最も普通に言われるのが、いわゆる前半の鉄腕アトムやリボンの騎士を代表とする少年少女漫画とアニメへの傾倒、そしてその後のマンガが大衆文化として広まった後に社会派の内容を模索しつつ劇画と対峙して、元々の蘭方医の家系の知識を生かしたブラックジャックでの復活からの、生命やストーリーを重視した火の鳥の連作、三つ目が通るなどの少年漫画家としての経験を生かした大人でも楽しめる内容と言ったものを作る時代、そして上述した通り死の間際のいわゆるフリーメイスンリーにまつわるような昭和の時代の総括とも言うべき作品群の時代がそれぞれ挙げられるかと思います。

三つ目が通るも世界七不思議やテレパシー、超能力など魔術的な超科学の世界を一部描いており、鉄腕アトムの近未来SFの内容とはまた違った古代文明への興味を誘う内容であったかと思います。その後に中国を舞台としたもので、ユダヤ教のゴーレムなどという洗脳や催眠と言ったものにも触れており、これは確かほぼ最晩年の内容となっていたかと思います。

火の鳥のシンボリズムについては内容でそれらしいものは見た記憶はありませんが、ついこの間のロンドンオリンピックで閉会式で大々的に象徴とされていましたが、輪廻転生、永遠の生命の象徴として火の鳥が描かれており、これは魂の永遠、不死を教えるフリーメイスンリーの考え方が漠然とながら見えてくるものではないかと思われます。彼自身それほど読書量が多い方ではなかったようなので、恐らくそれらについてはほぼ戦後のマスメディアの常としてストーリーを提供する人々が数多くいたように思われます。

私自身は最も好きな作品は「きりひと讃歌」ですが、内容も世界的規模でなかなか筋が荒くなく(手塚治虫の長編は途中かなり筋が荒くなる事が良くあるように思います。)、本人は全くキリスト教について近くは無かったのかと思いますが、恐らくこれもストーリーを提供するのがあったのかと思いますが、かなりうまくまとめて完結した稀有の作品かと思いました。

特に最晩年の作品では「陽だまりの樹」は歴史に興味があった私にとっては白眉の作品であり、手塚治虫本人にしても曾祖父の歴史であり、死を前にして蘭方医の家系に生まれた医師のかたわれとして種痘という当時最新の知識を普及して人々を救う過程と、一方で時代の変化についていけないという理由だけでただ無駄死にに近い形で死んでいく人々を対比的に描いた、恐らく太平洋戦争に対する本人の率直な感想を投影した、昭和と言う時代が終わり、バブル崩壊後のオウム真理教などが現れる変化の時代を予兆するものなのではないかと思われました。現在も未だに維新や改革と言った言葉が飛び交っていますが、それだけ現代の変化、その最たるものは情報化社会、いわゆるインターネットの出現かと思いますが、その変化が激しいものであったのかと思います。

さて長々と個人的感想を羅列してきましたが、フリーメイスンリーのシンボリズムについてはそれぞれ個別の作品についてそれぞれ文庫本が安く売っているかと思いますのでこのブログの読者の方が購入して読まれてみてはどうかと思います。このブログを書く前に初めて知ったのが、実は手塚治虫の絶筆は上述の作品群だけではなく、(グリンゴだか日本人移民と南米のサラリーマンの話があったと思います。)私個人もあえて読まないでいた「聖書物語」が本当に最後に出版された作品であるようです。それ以前に創価学会系の潮出版社で出した「ブッダ」があり、これが一般的な日本人が唯一気軽に触れうる釈迦の一生の解説書であったかと思いますが、実際には彼自身は死の間際で聖書をマンガとして翻訳しつつ、外科医の流れでありながら胃癌で亡くなるという最後であったという事を知り、やはり昭和という時代を象徴する表現者の最期であり、美空ひばりなどとともに昭和天皇への殉死に近い形の死であったのかと思われました。

やはりそうなると平成と言う時代、それはタウ十字で象徴される旧約聖書の知恵と力が日本に付加される時代なのではないかと、そういう締めくくりで、この戦後を代表するある意味では文豪夏目漱石と比肩するマンガやアニメ文化の開拓者の典型的日本人のフリーメイスンリー的評価としようかと思います。(同時に一輝まんだらというのもありましたね。平成の名前を考えたのが某右翼(安岡正篤氏でしょうか)だということで、そういう接点もあったのかと思います。)

付け加えるとジャングル大帝の西武ライオンズへのシンボルマークの作成と、本家ディズニーのライオンキングでの逆襲などもなかなかフリーメイスンリーにまつわる逸話と言えるかと思います。本人はブラザーディズニーには一度会ったきりであったそうで、確実な記録に残るフリーメイスンとの接点はそこだけであったかもしれません。また手塚治虫は最晩年にみなとみらい地区の埋め立て地で行われた横浜博YES '89のマスコットも作成されているようです。その後の開港150年祭とも比較して興味深い流れです。

さて最後に秘密の伝授です。

手塚治虫のフリーメイスンリーの確実なシンボリズムは一体何でしょう。名前にもそれほど象徴的なものは無いようです。作品にも近いものはあってもベートーヴェンの作品で絶筆となっているような状況です。家系的には関西の医家の家系で、適塾出身者であり、父は法律家であったようで、なかなかの家系ですが、神戸の近くに住んでいたという以上のものはなさそうです。

それは彼の漫画家としての象徴的な風貌です。

ベレー帽と言えば手塚治虫ではないでしょうか。もともとバスク地方の民族衣装であったなどありますが、基本的に軍の制帽やボーイスカウトの制帽として普及したようです。

漫画家がベレー帽をかぶるのは恐らくそれ以前のパリ留学などした画家を真似したものかと思いますが、さてこのパリの画家がかぶるベレー帽は何でしょう?

まあここまでくればこのブログの読者はわかるかと思いますが、恐らくマリアンヌが被る自由を象徴するローマ帝国での解放奴隷の象徴であるフリジア帽のオマージュだと思われます。もちろんフランス大東社系の象徴となり得ますが、実際にはアメリカの州章などにも多く認め米仏のフリーメイスンリーに共通して認める象徴となります。

ベレー帽の習慣は藤子・F・不二雄にも受け継がれたようですが、ドラえもんや一連の作品群でフリーメイスンリーとの関連は厳しそうです。唯一ジャイアンがネロ帝のオマージュであるなどでしょうか。その後のマンガ、アニメ文化では数多くフリーメイスンリーのシンボリズムが認められるようです。特に数が多いのは宮崎駿氏の出世作となるルパン三世カリオストロの城や天空の城ラピュタなどでしょうか。ガンダムも以前に触れましたが、そもそもそういうものを狙って作ったもののようです。いずれにしてもその後の流れを見ると、シンボリズムに頼った手塚氏の遺産を使い果たした商業的な成功の典型例というものであるかと思われます。昨今の日本のマスメディアや出版文化の流れは未だにこれらのシンボリズムの呪縛とも言うべき、単純な商業主義と結びついたシンボリズムが多いように思われます。上野で開催中のツタンカーメン展などもまさにその真骨頂といったところではないでしょうか。そういう安易な商業主義と結びついたシンボリズムの使用は必ずろくな結果とならない事はこのブログで何度も触れているところであり、それらが今日の日本のマスメディア、出版文化の現状に繋がっているようです。

(追記:ベレー帽の最初は「フクちゃん」の作者の横山隆一氏のようです。横山氏の鎌倉の旧宅は現在御成町のスターバックスとなっています。)

(2013/4/30追記:手塚治虫は生誕日が1928年(昭和3年)11月3日、亡くなったのが1989年(平成元年)2月9日という事で生誕日がまさにシンボリズムそのものなのですね。手塚治虫がフリーメイスンとなっていたらどれだけすさまじいフリーメイスンリー関連の作品を残していたかと思うと残念です。)

そもそも2012.1.2に突然始まり、恐らく興味や関心のある人にとっては極めて平易で偏っていてそれでいて納得しやすいおかしな衝撃を与えるブログであったかと思われますが、その後も有料化を試みて失敗などしたり、当初はアメーバブログとFC2ブログの両建てで進行し、結局アメーバブログ一本となって、その後FC2ブログに引っ越したりと色々な経緯をたどって、最近ではやっとヘッダーの写真を入れ替えたりプラグインを変更するなどオプションを覚え始めた当ブログですが、ヘッダーの写真で色々とドキッとする人や、この連休でYouTubeへのリンクを張るようにしたので、様々に驚かれたり興味を持たれたりする方がいるかと思いますので、このあたりについて全面的に解説を加えていこうかと思います。

まずヘッダーの画像ですが、現在28枚のこれまでヘッダーとして使用した画像からランダムに選択されて表示される仕組みとなっています。ブログのテンプレート自体はFC2ブログの公式テンプレートのフランスのものに基づいていますが、そこから背景画像を変えて、本文のbackgroundを透過する背景として(これも見にくいとの指摘があり、またInternet Explorerで正常に表示されないので修正しました。ちなみに私のコンピューターではGoogle Chromeにだいぶ以前に変更して以降試していなかったので、IEで編集ができるか試みたところ、IEでは日本語入力ができない環境となっています。まあそれだけGoogle Chromeがお勧めと言う事です。)、さらにヘッダーの画像をランダムで表示するものとしてネットの検索で出てきたjavascriptをHTML編集に入れました。一応arrayなんてのを使うやり方が主流のようですが、うまくいかなかったので検索で出てきた1748跡地:ヘッダー画像のランダム表示、改良版というブログ記事を参考としました。興味ある方は利用してください。またYouTubeのランダム再生についてはFC2プラグインの共有プラグインのYouTubeランダム再生のものに&autoplayを付け加えて使用しています。&loopも加えているのですがこちらはうまく機能しません。知っている方がいましたら教えてください。

それぞれ使用している画像、YouTubeの選択した動画を挙げて説明していきます。

これはFacebookでもらったイングランドグランドロッジの会合の様子ですね。詳細は不明です。

これはFacebookでもらったイングランドグランドロッジの会合の様子ですね。詳細は不明です。

これはブログ中で解説しています。ブラザーペリーの英語版ウィキペディアで採用されている写真ですね。修正前です。

これはブログ中で解説しています。ブラザーペリーの英語版ウィキペディアで採用されている写真ですね。修正前です。

これはロンドンオリンピックのマスコットですね。本文中でも解説していますが、All Seeing Eyeをモチーフとしているようです。

これはロンドンオリンピックのマスコットですね。本文中でも解説していますが、All Seeing Eyeをモチーフとしているようです。

これはアンダーソン憲章の中表紙ですね。のちのちに日本語訳を少しずつ出していく予定です。

これはアンダーソン憲章の中表紙ですね。のちのちに日本語訳を少しずつ出していく予定です。

日章旗は反響も大きいようですが、一応これもglory、光明のデザインでフリーメイスンリーのシンボルと言う事で出しました。現在でも朝日新聞のマークにも使われていて、軍国主義のシンボルともとらえられるようですが、実際には陸軍の五芒星の徽章と同じくフリーメイスンリーのシンボルです。

日章旗は反響も大きいようですが、一応これもglory、光明のデザインでフリーメイスンリーのシンボルと言う事で出しました。現在でも朝日新聞のマークにも使われていて、軍国主義のシンボルともとらえられるようですが、実際には陸軍の五芒星の徽章と同じくフリーメイスンリーのシンボルです。

手塚治虫の火の鳥のイラストですね。不死鳥のシンボルとしてあげました。

手塚治虫の火の鳥のイラストですね。不死鳥のシンボルとしてあげました。

昔の銅版画だと思いますが、これもFacebookでもらったものかと思います。第一階級の入会儀式の様子ですね。

昔の銅版画だと思いますが、これもFacebookでもらったものかと思います。第一階級の入会儀式の様子ですね。

これは有名なドル札の裏のピラミッドです。公式にはフリーメイスンリーのシンボルではありません。

これは有名なドル札の裏のピラミッドです。公式にはフリーメイスンリーのシンボルではありません。

ハッブル望遠鏡の画像からもらってきた目の形に見える星雲の写真です。

ハッブル望遠鏡の画像からもらってきた目の形に見える星雲の写真です。

アポロ11号の月面着陸の際の星条旗です。

アポロ11号の月面着陸の際の星条旗です。

パリ万博の際の自由の女神の展示です。

パリ万博の際の自由の女神の展示です。

単なる目の錯覚の画像です。Facebookでもらいました。

単なる目の錯覚の画像です。Facebookでもらいました。

これもFacebookでの頂き物だと思いますがアテネのパルテノン神殿の絵かと思います。

これもFacebookでの頂き物だと思いますがアテネのパルテノン神殿の絵かと思います。

これはGoogle画像検索で拾ってきたキーロフバレエ団の白鳥の湖の写真です。

これはGoogle画像検索で拾ってきたキーロフバレエ団の白鳥の湖の写真です。

これはFacebookでもらってきたフクロウの幾何学模様です。

これはFacebookでもらってきたフクロウの幾何学模様です。

これはやはりGoogle画像検索で拾ったモザイクの床の写真と言う事で、ブラザーピョートル大帝のサンクトペテルブルクの夏の離宮公園の写真です。

これはやはりGoogle画像検索で拾ったモザイクの床の写真と言う事で、ブラザーピョートル大帝のサンクトペテルブルクの夏の離宮公園の写真です。

これは個人的にもらった画像のフランス大東社の銅版画でブラザーナポレオン・ボナパルトのエプロンをした像です。

これは個人的にもらった画像のフランス大東社の銅版画でブラザーナポレオン・ボナパルトのエプロンをした像です。

これもFacebookでもらった画像でらせん状のステンドグラスです。詳細は不明です。

これもFacebookでもらった画像でらせん状のステンドグラスです。詳細は不明です。

これもFacebookでもらった画像で日本グランドロッジのブルーロッジです。

これもFacebookでもらった画像で日本グランドロッジのブルーロッジです。

これもFacebookでもらった画像です。

これもFacebookでもらった画像です。

これもGoogle画像検索で拾ったモザイク状の床の写真でウェストミンスター寺院のものです。

これもGoogle画像検索で拾ったモザイク状の床の写真でウェストミンスター寺院のものです。

これはFacebookでもらったスコティッシュライトとヨークライトの階級を示したイラストです。

これはFacebookでもらったスコティッシュライトとヨークライトの階級を示したイラストです。

これはウィンザー城の風景です。

これはウィンザー城の風景です。

これもFacebookでもらったいわゆるモニター(儀式でのステップを教えるためのもの)を示すイラストです。

これもFacebookでもらったいわゆるモニター(儀式でのステップを教えるためのもの)を示すイラストです。

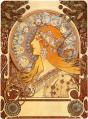

ブラザーアルフォンソ・ミュシャのポスターです。

ブラザーアルフォンソ・ミュシャのポスターです。

ライフの表紙です。

ライフの表紙です。

以前出したものはもう少し画像が細かかったのですが、同じものの荒いものをGoogle画像検索で拾ってきました。エリザベス女王の即位60周年を祝う内容の画像です。

以前出したものはもう少し画像が細かかったのですが、同じものの荒いものをGoogle画像検索で拾ってきました。エリザベス女王の即位60周年を祝う内容の画像です。

ウィーンのフリーメイスンリー博物館にあるらしいブラザーモーツァルトのロッジでの様子を描いた絵です。

ウィーンのフリーメイスンリー博物館にあるらしいブラザーモーツァルトのロッジでの様子を描いた絵です。

YouTube動画については重くなるので分割してその後で説明していきます。

背景などのデザインについてはInternet Explorerでは読めない状態でしか表示されないなどから、見にくいといったコメントがあった背景の透過の設定をやめました。現在でもGoogle Chromeでしか私のPCはうまくブログ編集ができない環境ですが、Internet Explorerでの表示も以前に比べて明らかに早くなったようですし、ブログのアクセスもInternet Explorer利用者の方が多数のようですのでシンボリズムからはそれますが改善しました。基本的にはブログ作成環境の事もあり今後もGoogle Chromeに対応した形で進行します。後は背景の白黒のタイルは見にくいとのご意見がありましたので星空への変更を考えましたが、タイルの大きさを大きくする事で対応しました。基本的には不透過としたので影響ないものと思います。ブログタイトル文字を青を基調としているのは、シンボリズムに対応しています。その他プラグイン部分にカウンターを入れたりプロフィールを削除したりの変更をしました。

なかなか無料でこれだけの反響のある内容を継続するのはかなり困難であるかと思いますが、出来る限り続けようと思っています。近日中にロンドン・パリのグランドロッジも訪問できれば内容を以前のワシントン篇と同様に出来るかと思います。

いろいろ政治情勢や気象など変化が多いですがいかがお過ごしでしょうか。変化を恐れることなく楽しめるように対応する事が生き続ける事、フリーメイスンとして生き方の秘訣ではないでしょうか。

まずヘッダーの画像ですが、現在28枚のこれまでヘッダーとして使用した画像からランダムに選択されて表示される仕組みとなっています。ブログのテンプレート自体はFC2ブログの公式テンプレートのフランスのものに基づいていますが、そこから背景画像を変えて、本文のbackgroundを透過する背景として(これも見にくいとの指摘があり、またInternet Explorerで正常に表示されないので修正しました。ちなみに私のコンピューターではGoogle Chromeにだいぶ以前に変更して以降試していなかったので、IEで編集ができるか試みたところ、IEでは日本語入力ができない環境となっています。まあそれだけGoogle Chromeがお勧めと言う事です。)、さらにヘッダーの画像をランダムで表示するものとしてネットの検索で出てきたjavascriptをHTML編集に入れました。一応arrayなんてのを使うやり方が主流のようですが、うまくいかなかったので検索で出てきた1748跡地:ヘッダー画像のランダム表示、改良版というブログ記事を参考としました。興味ある方は利用してください。またYouTubeのランダム再生についてはFC2プラグインの共有プラグインのYouTubeランダム再生のものに&autoplayを付け加えて使用しています。&loopも加えているのですがこちらはうまく機能しません。知っている方がいましたら教えてください。

それぞれ使用している画像、YouTubeの選択した動画を挙げて説明していきます。

これはFacebookでもらったイングランドグランドロッジの会合の様子ですね。詳細は不明です。

これはFacebookでもらったイングランドグランドロッジの会合の様子ですね。詳細は不明です。 これはブログ中で解説しています。ブラザーペリーの英語版ウィキペディアで採用されている写真ですね。修正前です。

これはブログ中で解説しています。ブラザーペリーの英語版ウィキペディアで採用されている写真ですね。修正前です。 これはロンドンオリンピックのマスコットですね。本文中でも解説していますが、All Seeing Eyeをモチーフとしているようです。

これはロンドンオリンピックのマスコットですね。本文中でも解説していますが、All Seeing Eyeをモチーフとしているようです。 これはアンダーソン憲章の中表紙ですね。のちのちに日本語訳を少しずつ出していく予定です。

これはアンダーソン憲章の中表紙ですね。のちのちに日本語訳を少しずつ出していく予定です。 日章旗は反響も大きいようですが、一応これもglory、光明のデザインでフリーメイスンリーのシンボルと言う事で出しました。現在でも朝日新聞のマークにも使われていて、軍国主義のシンボルともとらえられるようですが、実際には陸軍の五芒星の徽章と同じくフリーメイスンリーのシンボルです。

日章旗は反響も大きいようですが、一応これもglory、光明のデザインでフリーメイスンリーのシンボルと言う事で出しました。現在でも朝日新聞のマークにも使われていて、軍国主義のシンボルともとらえられるようですが、実際には陸軍の五芒星の徽章と同じくフリーメイスンリーのシンボルです。 手塚治虫の火の鳥のイラストですね。不死鳥のシンボルとしてあげました。

手塚治虫の火の鳥のイラストですね。不死鳥のシンボルとしてあげました。 昔の銅版画だと思いますが、これもFacebookでもらったものかと思います。第一階級の入会儀式の様子ですね。

昔の銅版画だと思いますが、これもFacebookでもらったものかと思います。第一階級の入会儀式の様子ですね。 これは有名なドル札の裏のピラミッドです。公式にはフリーメイスンリーのシンボルではありません。

これは有名なドル札の裏のピラミッドです。公式にはフリーメイスンリーのシンボルではありません。 ハッブル望遠鏡の画像からもらってきた目の形に見える星雲の写真です。

ハッブル望遠鏡の画像からもらってきた目の形に見える星雲の写真です。 アポロ11号の月面着陸の際の星条旗です。

アポロ11号の月面着陸の際の星条旗です。 パリ万博の際の自由の女神の展示です。

パリ万博の際の自由の女神の展示です。 単なる目の錯覚の画像です。Facebookでもらいました。

単なる目の錯覚の画像です。Facebookでもらいました。 これもFacebookでの頂き物だと思いますがアテネのパルテノン神殿の絵かと思います。

これもFacebookでの頂き物だと思いますがアテネのパルテノン神殿の絵かと思います。 これはGoogle画像検索で拾ってきたキーロフバレエ団の白鳥の湖の写真です。

これはGoogle画像検索で拾ってきたキーロフバレエ団の白鳥の湖の写真です。 これはFacebookでもらってきたフクロウの幾何学模様です。

これはFacebookでもらってきたフクロウの幾何学模様です。 これはやはりGoogle画像検索で拾ったモザイクの床の写真と言う事で、ブラザーピョートル大帝のサンクトペテルブルクの夏の離宮公園の写真です。

これはやはりGoogle画像検索で拾ったモザイクの床の写真と言う事で、ブラザーピョートル大帝のサンクトペテルブルクの夏の離宮公園の写真です。 これは個人的にもらった画像のフランス大東社の銅版画でブラザーナポレオン・ボナパルトのエプロンをした像です。

これは個人的にもらった画像のフランス大東社の銅版画でブラザーナポレオン・ボナパルトのエプロンをした像です。 これもFacebookでもらった画像でらせん状のステンドグラスです。詳細は不明です。

これもFacebookでもらった画像でらせん状のステンドグラスです。詳細は不明です。 これもFacebookでもらった画像で日本グランドロッジのブルーロッジです。

これもFacebookでもらった画像で日本グランドロッジのブルーロッジです。 これもFacebookでもらった画像です。

これもFacebookでもらった画像です。 これもGoogle画像検索で拾ったモザイク状の床の写真でウェストミンスター寺院のものです。

これもGoogle画像検索で拾ったモザイク状の床の写真でウェストミンスター寺院のものです。 これはFacebookでもらったスコティッシュライトとヨークライトの階級を示したイラストです。

これはFacebookでもらったスコティッシュライトとヨークライトの階級を示したイラストです。 これはウィンザー城の風景です。

これはウィンザー城の風景です。 これもFacebookでもらったいわゆるモニター(儀式でのステップを教えるためのもの)を示すイラストです。

これもFacebookでもらったいわゆるモニター(儀式でのステップを教えるためのもの)を示すイラストです。 ブラザーアルフォンソ・ミュシャのポスターです。

ブラザーアルフォンソ・ミュシャのポスターです。 ライフの表紙です。

ライフの表紙です。 以前出したものはもう少し画像が細かかったのですが、同じものの荒いものをGoogle画像検索で拾ってきました。エリザベス女王の即位60周年を祝う内容の画像です。

以前出したものはもう少し画像が細かかったのですが、同じものの荒いものをGoogle画像検索で拾ってきました。エリザベス女王の即位60周年を祝う内容の画像です。 ウィーンのフリーメイスンリー博物館にあるらしいブラザーモーツァルトのロッジでの様子を描いた絵です。

ウィーンのフリーメイスンリー博物館にあるらしいブラザーモーツァルトのロッジでの様子を描いた絵です。YouTube動画については重くなるので分割してその後で説明していきます。

背景などのデザインについてはInternet Explorerでは読めない状態でしか表示されないなどから、見にくいといったコメントがあった背景の透過の設定をやめました。現在でもGoogle Chromeでしか私のPCはうまくブログ編集ができない環境ですが、Internet Explorerでの表示も以前に比べて明らかに早くなったようですし、ブログのアクセスもInternet Explorer利用者の方が多数のようですのでシンボリズムからはそれますが改善しました。基本的にはブログ作成環境の事もあり今後もGoogle Chromeに対応した形で進行します。後は背景の白黒のタイルは見にくいとのご意見がありましたので星空への変更を考えましたが、タイルの大きさを大きくする事で対応しました。基本的には不透過としたので影響ないものと思います。ブログタイトル文字を青を基調としているのは、シンボリズムに対応しています。その他プラグイン部分にカウンターを入れたりプロフィールを削除したりの変更をしました。

なかなか無料でこれだけの反響のある内容を継続するのはかなり困難であるかと思いますが、出来る限り続けようと思っています。近日中にロンドン・パリのグランドロッジも訪問できれば内容を以前のワシントン篇と同様に出来るかと思います。

いろいろ政治情勢や気象など変化が多いですがいかがお過ごしでしょうか。変化を恐れることなく楽しめるように対応する事が生き続ける事、フリーメイスンとして生き方の秘訣ではないでしょうか。

さてBackground Musicとして利用しているYouTubeの方ですが、これは表示枠の問題があるだけで、ものによっては小さい画面表示(250*141)で利用できないものと埋め込みが拒否設定になっているものがある以外はほとんどのものが利用できるので、公開されているもので利用できるものはプレイリスト(Masonic BackGround Music)に加えていくだけです。You Tubeで検索するとプレイリストが公開されて出てきますので利用してください。現在148曲あり、基本的に自分ではアップロードしていないので、それぞれの動画ごとに選択した理由を挙げていきます。

ブラザーモーツァルトの魔笛の最も有名な部分である夜の女王のアリアです。初公演ではブラザーモーツァルトが恋したという妻コンスタンツェの姉に歌わせたそうです。いきなり高音で響くのでびっくりされた方がいるかもしれませんがあしからず。(11/17追記:魔笛全編のものがありましたので削除しています。)

ブラザーモーツァルトによるフリーメイスンのための葬送音楽K477です。クラシックの動画は小さい枠に合うものが少ないので検索で出てきた内の上から順に枠に合うものを選んでいます。

Masonic Musicと言う事で弦楽四重奏のためのアダージョとフーガ ハ短調 KV 546でフリーメイソンと大音楽家の本に書いてあったと思うのですが、ブラザーモーツァルトがフリーメイスンリー加入後にロッジでフリーメイスンが演奏するように作曲したものかと思います。(11/10追記:なぜか枠に合わなくなったので削除しました。)

YouTubeのFreemasonの検索で出てきたものです。オーストラリアのロッジの150周年の記念の儀式の準備中のようです。フリーメイスンリーの儀式の雰囲気が感じられるものかと思います。

CNNでフリーメイスンリーについて触れたニュースのようです。ロストシンボルで説明されるようですが、2012年中にトムハンクス主演で全米公開する予定のようです。詳しくヒアリングできませんが通常の説明がなされているようです。

ブラザーモーツァルトのフリーメイスンカンタータです。ロッジで歌うように作ったのだと思います。

欧米の有名なフリーメイスンの紹介です。

動画を貼り付けるとかなり重くなりますのでこのくらいの枚数ずつで貼り付けてコメントしていきます。単純に計算して21回になるかと思います。だいぶ間延びするかもしれませんが致し方ありませんね。色々と世の中の変化ともリンクしてるようです。

ブラザーモーツァルトの魔笛の最も有名な部分である夜の女王のアリアです。初公演ではブラザーモーツァルトが恋したという妻コンスタンツェの姉に歌わせたそうです。いきなり高音で響くのでびっくりされた方がいるかもしれませんがあしからず。(11/17追記:魔笛全編のものがありましたので削除しています。)

ブラザーモーツァルトによるフリーメイスンのための葬送音楽K477です。クラシックの動画は小さい枠に合うものが少ないので検索で出てきた内の上から順に枠に合うものを選んでいます。

Masonic Musicと言う事で弦楽四重奏のためのアダージョとフーガ ハ短調 KV 546でフリーメイソンと大音楽家の本に書いてあったと思うのですが、ブラザーモーツァルトがフリーメイスンリー加入後にロッジでフリーメイスンが演奏するように作曲したものかと思います。(11/10追記:なぜか枠に合わなくなったので削除しました。)

YouTubeのFreemasonの検索で出てきたものです。オーストラリアのロッジの150周年の記念の儀式の準備中のようです。フリーメイスンリーの儀式の雰囲気が感じられるものかと思います。

CNNでフリーメイスンリーについて触れたニュースのようです。ロストシンボルで説明されるようですが、2012年中にトムハンクス主演で全米公開する予定のようです。詳しくヒアリングできませんが通常の説明がなされているようです。

ブラザーモーツァルトのフリーメイスンカンタータです。ロッジで歌うように作ったのだと思います。

欧米の有名なフリーメイスンの紹介です。

動画を貼り付けるとかなり重くなりますのでこのくらいの枚数ずつで貼り付けてコメントしていきます。単純に計算して21回になるかと思います。だいぶ間延びするかもしれませんが致し方ありませんね。色々と世の中の変化ともリンクしてるようです。

左上に黄色い四角が出ていませんがNational Geographicのもののようです。いわゆる最も公的なフリーメイスンリーの紹介のドキュメンタリーと言う事になるのかと思います。全編英語もしくは日本語訳で見る事をお勧めします。日本語のものは分割版が出ているようです。

(2015/10/10追記:削除されました。)こちらもヒストリーチャンネルの公的なフリーメイスンリーの紹介のドキュメンタリーと言う事になりますが、ナショナルジオグラフィックとの違いはスコティッシュライトのHouse of the Templeが最初に象徴的に映るので、スコティッシュライトが主体で作っているなどの違いかもしれません。ナショナルジオグラフィックとヒストリーチャンネルの両建ての形になるのはフリーメイスンリーのヤキンとボアズの柱の教えのごとく良くある形です。

ロシアのボリショイバレエ団の白鳥の湖の有名なフレーズの部分です。ブラザーチャイコフスキーの代表作として選びました。(11/17追記:全編のものを入れましたので削除しています。)

メイソニックカンタータのライブ版です。

ブラザーモーツァルトのレクイエムのライブ版です。検索で出てきたその他のものは250×141で適合しませんでした。(11/17追記:他のものに変更しました。)

Sir George Soltiで検索して出てきたブラザーブルックナーの交響曲です。Sir George Soltiはユダヤ人の指揮者で恐らくフリーメイスンだと思いますが、もう少し何かあれば書くかもしれません。日本で有名なカラヤンとの対立軸なのかもしれません。

Sir George Soltiの指揮によるエルガーのエニグマ変奏曲です。人物の肖像を表現しているそうです。隠された主題の謎ときが主題のようです。クラシック好きのフリーメイスンには引き込まれるテーマです。

(2015/10/10追記:削除されました。)こちらもヒストリーチャンネルの公的なフリーメイスンリーの紹介のドキュメンタリーと言う事になりますが、ナショナルジオグラフィックとの違いはスコティッシュライトのHouse of the Templeが最初に象徴的に映るので、スコティッシュライトが主体で作っているなどの違いかもしれません。ナショナルジオグラフィックとヒストリーチャンネルの両建ての形になるのはフリーメイスンリーのヤキンとボアズの柱の教えのごとく良くある形です。

ロシアのボリショイバレエ団の白鳥の湖の有名なフレーズの部分です。ブラザーチャイコフスキーの代表作として選びました。(11/17追記:全編のものを入れましたので削除しています。)

メイソニックカンタータのライブ版です。

ブラザーモーツァルトのレクイエムのライブ版です。検索で出てきたその他のものは250×141で適合しませんでした。(11/17追記:他のものに変更しました。)

Sir George Soltiで検索して出てきたブラザーブルックナーの交響曲です。Sir George Soltiはユダヤ人の指揮者で恐らくフリーメイスンだと思いますが、もう少し何かあれば書くかもしれません。日本で有名なカラヤンとの対立軸なのかもしれません。

Sir George Soltiの指揮によるエルガーのエニグマ変奏曲です。人物の肖像を表現しているそうです。隠された主題の謎ときが主題のようです。クラシック好きのフリーメイスンには引き込まれるテーマです。

フリーメイソンと大音楽家に詳しかったと思いますが、ブラザーシラーの詩に載せたベートーヴェンの第9です。ベートーヴェンがフリーメイスンかどうかは常に議論の対象であったようですが、私が知っていたベートーヴェンの当初のお墓はオベリスクではありませんでした。ただ作品群について聞いていってフリーメイスンとの関わりを追っていくと自ずとフリーメイスンであったと思わざるを得ないのかもしれません。(10/6追記:250×141で表示されないことから削除しました。ブラザーシラーがフリーメイスンリーを脱会しているなど関係しているかもしれません。)

サッチモの愛称で呼ばれたブラザールイ・アームストロングの紹介VTRのワンダフル・ワールドです。マイルス・デービスはフリーメイスンではないようです。ジャズとフリーメイスンリーとの関連もかこうかと思ったのですが、YouTubeで検索して終わる内容になりそうです。

ブラザーハイドンの交響曲ロンドンです。ブラザーハイドンの交響曲などの作品は非常に多数ありどれも素晴らしいのですが、いかんせんどれが非常にフリーメイスンリー的とか代表的というのかわかりません。どなたか教えていただけると幸いです。東京シンフォニアでやっていたかもしれません。

freemasonの検索で出てきたものです。パラグアイで作られたもののようです。スペイン大東社系のものとなるようです。南米のフリーメイスンリーも非常に複雑そうですが、4年後はブラジル、リオデジャネイロでオリンピックもあるようですし注目が集まりそうです。(11/14:削除しました。)

上と同様です。(10/28:削除しました。)(11/14:上のものが再生できなくなったので復活しています。)

ブラザーエルガーの行進曲威風堂々です。威風堂々は完全に意訳であるようで、pomp and circumstance(飾りも、立派さも)というそうです。実際はイギリスの第二の国歌として希望と栄光の国と呼ばれるそうです。

ブラザースメタナのモルダウです。オベリスクの墓で取り上げたと思います。中学校の音楽で必修ではなかったでしょうか。

サッチモの愛称で呼ばれたブラザールイ・アームストロングの紹介VTRのワンダフル・ワールドです。マイルス・デービスはフリーメイスンではないようです。ジャズとフリーメイスンリーとの関連もかこうかと思ったのですが、YouTubeで検索して終わる内容になりそうです。

ブラザーハイドンの交響曲ロンドンです。ブラザーハイドンの交響曲などの作品は非常に多数ありどれも素晴らしいのですが、いかんせんどれが非常にフリーメイスンリー的とか代表的というのかわかりません。どなたか教えていただけると幸いです。東京シンフォニアでやっていたかもしれません。

freemasonの検索で出てきたものです。パラグアイで作られたもののようです。スペイン大東社系のものとなるようです。南米のフリーメイスンリーも非常に複雑そうですが、4年後はブラジル、リオデジャネイロでオリンピックもあるようですし注目が集まりそうです。(11/14:削除しました。)

上と同様です。(10/28:削除しました。)(11/14:上のものが再生できなくなったので復活しています。)

ブラザーエルガーの行進曲威風堂々です。威風堂々は完全に意訳であるようで、pomp and circumstance(飾りも、立派さも)というそうです。実際はイギリスの第二の国歌として希望と栄光の国と呼ばれるそうです。

ブラザースメタナのモルダウです。オベリスクの墓で取り上げたと思います。中学校の音楽で必修ではなかったでしょうか。

ブラザーモーツァルトの弦楽5重奏曲を演奏しているようです。楽団の名前がブラザージョセフ・スークとブラザースメタナからとっているようで、恐らく演奏者はフリーメイスンなのではないでしょうか。同名の孫のようです。

ラ・マルセイエーズもフリーメイスンの作詞・作曲と言う事で選びました。様々な楽曲で引用されているようです。

以前にも触れましたが英国国歌も作曲者不詳のようですがフリーメイスンが作ったのではないでしょうか。

一般にブラザーリストの最も有名な曲ではないでしょうか。ドイツの愛国者としてフリーメイスンとしての活躍も大きいようです。

ベートーヴェンの月光です。個人的嗜好です。(12/2追記:ベートーヴェンのソナタ全曲集のものに変更しました。)

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラザーリストの有名な作品かと思います。実際弾くとすごく難しいようです。

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラザーリストの作品で忘れられたワルツと言うそうです。ブラザーリストの作品はマニアックなようですがフリーメイスンリー的にはまさにフリーメイスンリーという極めて質の高い作品のようです。

ラ・マルセイエーズもフリーメイスンの作詞・作曲と言う事で選びました。様々な楽曲で引用されているようです。

以前にも触れましたが英国国歌も作曲者不詳のようですがフリーメイスンが作ったのではないでしょうか。

一般にブラザーリストの最も有名な曲ではないでしょうか。ドイツの愛国者としてフリーメイスンとしての活躍も大きいようです。

ベートーヴェンの月光です。個人的嗜好です。(12/2追記:ベートーヴェンのソナタ全曲集のものに変更しました。)

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラザーリストの有名な作品かと思います。実際弾くとすごく難しいようです。

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラザーリストの作品で忘れられたワルツと言うそうです。ブラザーリストの作品はマニアックなようですがフリーメイスンリー的にはまさにフリーメイスンリーという極めて質の高い作品のようです。

Lisztで検索して出てきたものです。ホントにあるのでしょうか。調べてみるともともとはピアノのもっと複雑なもののようです。

Lisztで検索して枠にはまるものは全て転載しています。呪いと言う意味のようです。

ブラザーリストの交響曲は読み語りのようです。

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラボーと言うのでしょうか。絵はブラザーゴヤの作品だと思います。

(2015/10/10追記:削除されています。)パガニーニの作品をピアノ用に変えたもののようです。パガニーニもフリーメイスンのようですがブラザーナポレオン時代のヴァイオリンの超絶技巧奏者であるようです。

ダンテを読んで~ソナタ風幻想曲と言うそうです。ダンテの神曲をテーマとしているようです。後編もあります。

ファウスト交響曲です。

Lisztで検索して枠にはまるものは全て転載しています。呪いと言う意味のようです。

ブラザーリストの交響曲は読み語りのようです。

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラボーと言うのでしょうか。絵はブラザーゴヤの作品だと思います。

(2015/10/10追記:削除されています。)パガニーニの作品をピアノ用に変えたもののようです。パガニーニもフリーメイスンのようですがブラザーナポレオン時代のヴァイオリンの超絶技巧奏者であるようです。

ダンテを読んで~ソナタ風幻想曲と言うそうです。ダンテの神曲をテーマとしているようです。後編もあります。

ファウスト交響曲です。

大バッハも年代的にはフリーメイスンではありませんが、代表的なこの作品を見ても、フリーメイスンリーのシンボリズムは反映しているものかと思われます。末子がブラザーヨハン・クリスティアン・バッハです。(2015/10/10追記:大バッハの直接の作品ではありませんね。)

ブラザーラベルの有名な作品だと思います。東京シンフォニアでは非常に実験的な作品と評価を受けたものを公演していました。

ショパンはフリーメイスンかどうかわかりませんが、サロンにいる周りは皆フリーメイスンであったようです。有名な恋人のジョルジュ・サンドは女性のフリーメイスンであったようです。この場合もブラザーと言うそうです。この曲は250×141の枠に入った唯一のものです。(11/17追記:さらに長いものと変更して削除しました。)

ベートーヴェンです。(12/2追記:全編のものに変更しました。)(12/5追記:交響曲「英雄」に変更しました。)

ブラザーゴヤの絵画とベートーヴェンの交響曲第5番を組み合わせた動画です。そもそもフリーメイスンリーの接点を意識した作品のようです。指揮はカラヤンのようです。最初のタタタターンてのはフリーメイスンリー的には入会のノック三回なんでしょうね。一回多い理由はわかりません。

ベートーヴェンです。(10/28:うまく表示されないので削除しました。)

ワーグナーはブラザーリストの娘と結婚したそうですが最終的に人間性の問題でフリーメイスンになれなかったようです。ヒトラーとの絡みもあり、カラヤン指揮のものを探しましたが枠に合うものはありませんでした。(11/17追記:全編のものと変更しました。)

ブラザーラベルの有名な作品だと思います。東京シンフォニアでは非常に実験的な作品と評価を受けたものを公演していました。

ショパンはフリーメイスンかどうかわかりませんが、サロンにいる周りは皆フリーメイスンであったようです。有名な恋人のジョルジュ・サンドは女性のフリーメイスンであったようです。この場合もブラザーと言うそうです。この曲は250×141の枠に入った唯一のものです。(11/17追記:さらに長いものと変更して削除しました。)

ベートーヴェンです。(12/2追記:全編のものに変更しました。)(12/5追記:交響曲「英雄」に変更しました。)

ブラザーゴヤの絵画とベートーヴェンの交響曲第5番を組み合わせた動画です。そもそもフリーメイスンリーの接点を意識した作品のようです。指揮はカラヤンのようです。最初のタタタターンてのはフリーメイスンリー的には入会のノック三回なんでしょうね。一回多い理由はわかりません。

ベートーヴェンです。(10/28:うまく表示されないので削除しました。)

ワーグナーはブラザーリストの娘と結婚したそうですが最終的に人間性の問題でフリーメイスンになれなかったようです。ヒトラーとの絡みもあり、カラヤン指揮のものを探しましたが枠に合うものはありませんでした。(11/17追記:全編のものと変更しました。)

魔笛でタミーノとパパゲーノに魔笛と魔法の鈴が渡される場面です。(11/17追記:魔笛全編のものがありましたので削除しています。)

(2015/10/10追記:削除されています。)パパゲーノの登場の際のアリアです。(11/17追記:魔笛全編のものがありましたので削除しています。)

パパゲーノがパパゲーナについて歌うアリアです。(11/17追記:魔笛全編のものがありましたので削除しています。)

三笠公園の回で取り上げた芥川龍之介の子供の作曲家芥川也寸志の作品です。実はこの演目が東京シンフォニアのコンサートで以前に取り上げられていました。そういうカラクリがあったのですね。

大バッハのG線上のアリアの重複ですね。実際にはアウグスト・ウィルヘルミと言う方が大バッハの1717年以降に作られた管弦楽組曲第3番のうち、「アリア」楽章をヴァイオリンのG線のみで演奏できるように編曲したそうです。つまりそういうカラクリですね。(10/6追記:重複していましたのでこちらを削除しました。)

(2015/10/10追記:削除されています。)こちらはフリーメイスンのブラザーJCバッハです。繰り返しますが大バッハの末っ子です。

ブラザーデューク・エリントンのA列車で行こうです。(12/10追記:急に250×141に合わなくなったので削除しました。どうも色々あるようです。)

(2015/10/10追記:削除されています。)パパゲーノの登場の際のアリアです。(11/17追記:魔笛全編のものがありましたので削除しています。)

パパゲーノがパパゲーナについて歌うアリアです。(11/17追記:魔笛全編のものがありましたので削除しています。)

三笠公園の回で取り上げた芥川龍之介の子供の作曲家芥川也寸志の作品です。実はこの演目が東京シンフォニアのコンサートで以前に取り上げられていました。そういうカラクリがあったのですね。

大バッハのG線上のアリアの重複ですね。実際にはアウグスト・ウィルヘルミと言う方が大バッハの1717年以降に作られた管弦楽組曲第3番のうち、「アリア」楽章をヴァイオリンのG線のみで演奏できるように編曲したそうです。つまりそういうカラクリですね。(10/6追記:重複していましたのでこちらを削除しました。)

(2015/10/10追記:削除されています。)こちらはフリーメイスンのブラザーJCバッハです。繰り返しますが大バッハの末っ子です。

ブラザーデューク・エリントンのA列車で行こうです。(12/10追記:急に250×141に合わなくなったので削除しました。どうも色々あるようです。)

ブラザーデューク・エリントンのサテンドールです。(10/28:削除しました。)

キャラバンです。

ブラザーカウント・ベイジーのグッドタイムブルースです。没後に故人を惜しんで名前を冠したバンドが活動しているようです。

白人のジャズなのでしょうか。スウィングとも呼ぶようです。ブラザーベニー・グッドマンのシング・シング・シングです。

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラザーナット・キング・コールのフライミートゥーザムーンです。様々な映画の主題歌として歌われたようです。ちょうどアポロ計画の頃の歌のようです。(10/27:250×141で表示できないため削除しました。)

ブラザーナット・キング・コールのイッツオンリーアペーパームーンです。ジャズの定番は皆フリーメイスンが関わっているようです。

ブラザーナット・キング・コールのジャズの定番ナンバーのスターダストです。数々のカバーで出ていますが、作曲者はフリーメイスンかどうかわかりません。

キャラバンです。

ブラザーカウント・ベイジーのグッドタイムブルースです。没後に故人を惜しんで名前を冠したバンドが活動しているようです。

白人のジャズなのでしょうか。スウィングとも呼ぶようです。ブラザーベニー・グッドマンのシング・シング・シングです。

(2015/10/10追記:削除されています。)ブラザーナット・キング・コールのフライミートゥーザムーンです。様々な映画の主題歌として歌われたようです。ちょうどアポロ計画の頃の歌のようです。(10/27:250×141で表示できないため削除しました。)

ブラザーナット・キング・コールのイッツオンリーアペーパームーンです。ジャズの定番は皆フリーメイスンが関わっているようです。

ブラザーナット・キング・コールのジャズの定番ナンバーのスターダストです。数々のカバーで出ていますが、作曲者はフリーメイスンかどうかわかりません。

| ホーム |